Mit diesem Beitrag will ich die Perspektive verändern vom sozialen System „Organisation“ auf die Ebene der Menschen, der Personen in der Organisation. Mitarbeiter und natürlich Mitarbeiterinnen lassen sich nicht motivieren. Es ist nur möglich, sie nicht zu demotivieren. Aber welche Faktoren sollten gegeben sein, damit es gelingt, Mitarbeiter:innen nicht zu demotivieren? Dazu beschreibe ich im Folgenden das SCARF-Modell – ein Modell, das aus meiner Sicht gut geeignet ist, Ansatzpunkte zu finden, um die Motivation Deiner Mitarbeiter:innen aufrechtzuerhalten.

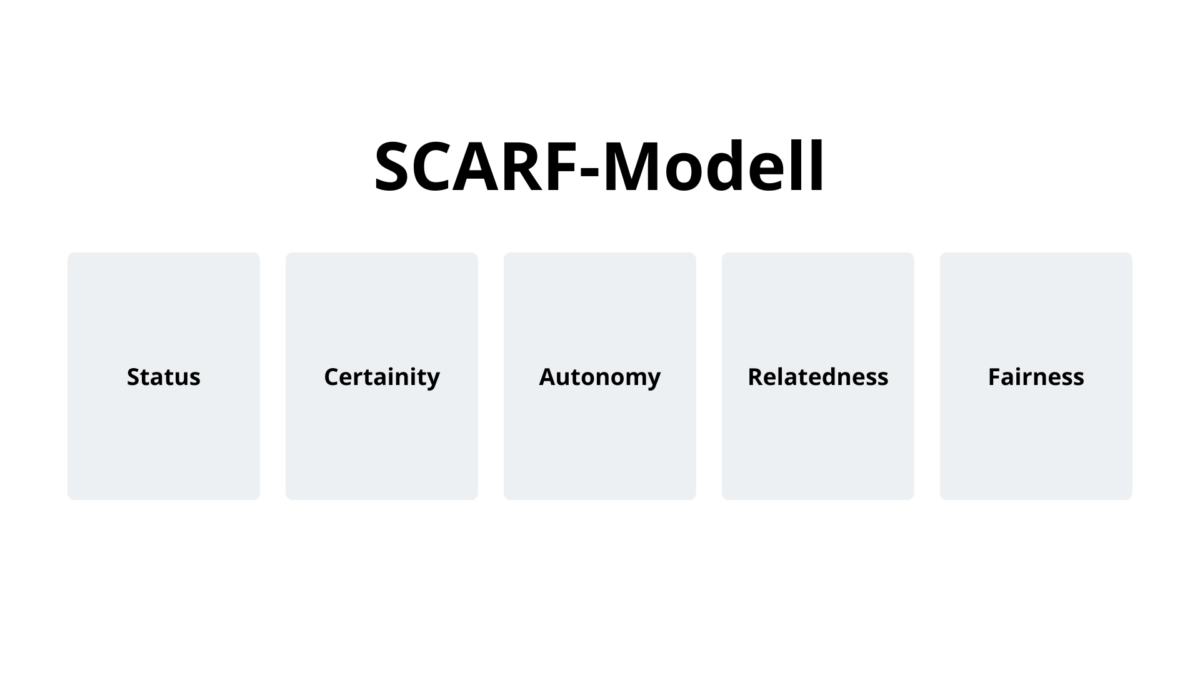

Das SCARF-Modell

Ganz grundlegend ist das SCARF-Modell ein Modell, das von David Rock im Jahr 2008 entwickelt wurde. Das Modell betrachtet Faktoren, die Auswirkungen auf das Verhalten, auf Performance, Ausgeglichenheit, Kooperation und Lernbereitschaft eines Menschen und damit auf dessen Motivation haben.

Das Modell basiert auf den Erkenntnissen der modernen Hirnforschung und will die elementaren Grundbedürfnisse des Menschen beschreiben.

Die fünf elementaren Grundbedürfnisse des Menschen sind laut dem Modell:

- – Status,

- – Certainty (Sicherheit)

- – Autonomy (Selbstbestimmung)

- – Relatedness (Verbundenheit) und

- – Fairness.

Ich will hier gar nicht tiefer in die Beschreibung der Hintergründe des Modells eintauchen. Diese sind sehr schön aufbereitet im Blog „Digitale Neuordnung“ von Andreas Diehl beschrieben.

Aber was genau steht hinter den Grundbedürfnissen?

Status

Das Grundbedürfnis „Status“ bezieht sich auf die relative Stellung einer Person zu anderen Personen und damit auf den „sozialen Status“ einer Person. Es geht darum, dass wir uns wünschen, dass unsere Fähigkeiten und Kompetenzen anerkannt und unsere Leistungen gewürdigt werden.

Als Führungskraft gilt es, die Anerkennung tatsächlich in Bezug auf die Leistung zu erklären und nicht bezogen auf die Person. Wenn die Person gewürdigt wird („Der Klaus ist ein toller Typ!“) erhöht dies den Status des Gewürdigten zulasten des Status anderer Teammitglieder.

Entsprechend gilt es, den Einsatz der Mitarbeiter:innen, ihre Leistungen bezogen auf eine konkrete Aufgabe anstatt die „Person als Ganzes“ zu würdigen.

Wenn wir an dieser Stelle einmal rauszoomen und die Stellung der Berufe des Gesundheits- und Sozialwesens in der Gesellschaft betrachten, wird es aus meiner Sicht spannend: Im Verhältnis zu anderen Berufen ist der Status, die Wertschätzung sozialer Berufe leider nicht dort, wo sie sein sollte.

Selbst eine Pandemie hat nicht geholfen, die nicht nur system-, sondern überlebensrelevanten Berufe in ihrem Status wirklich anzuheben. Klar, in politischen Sonntagsreden wird zwar die Bedeutung von Erzieher:innen betont, die Wichtigkeit der Pflege mit viel Klatschen unterstrichen oder die Soziale Arbeit insgesamt hervorgehoben.

In der Realität der Aufwertung sozialer Berufe passiert jedoch wenig. Im Gegenteil: Aktuelle Einsparungsnotwendigkeiten setzen zuerst am Kontext Kultur, spätestens dann aber am Sozialen an. Freiwillige Leistungen können wir sowieso abschreiben, aber auch gesetzlich vorgeschriebene soziale Dienstleistungen kommen massiv unter Druck.

Dass nicht unbedingt viele Menschen einen sozialen Beruf ergreifen und sich der Fachkräftemangel auch durch fehlenden Status des gesamten Berufsfelds verschärft, liegt auf der Hand.

Wieder reingezoomt in die Arbeit in Deinem Team stellen sich Fragen wie:

- – Wie ist Dein Status bezogen auf die anderen Mitarbeiter:innen?

- – Werden Deine Leistungen durch Deine Führungskraft angemessen gewürdigt?

- – Werden die Leistungen bspw. durch Angehörige, durch Eltern, gewürdigt?

- – Wie kann es Dir in Deinem aktuellen Umfeld gelingen, Deinen „Status“ zu erhöhen?

Und als Führungskraft sind es ähnliche Fragen:

- – Wo würdigst Du die Personen anstatt deren Leistungen?

- – Welche positiven Leistungen der Teammitglieder kannst Du erkennen, die dringend gewürdigt werden sollten?

- – Wo feiert ihr Eure gemeinsam erreichten Erfolge?

- – Wie gehst Du mit bspw. tariflich bedingten Unterschieden in Deinem Team um (Assistenzkräfte, Referent:innen…)?

Certainity – Sicherheit

Jeder Mensch braucht einen sicheren Rahmen, grundlegend erfüllte Bedürfnisse, ohne die ein Leben nicht möglich ist. Maslows Bedürfnispyramide setzt nicht umsonst nach den physiologischen Bedürfnissen das Bedürfnis nach Sicherheit auf Ebene 2.

Im Kontext der (Zusammen-)Arbeit gilt genauso, dass Abläufe eine gewisse Stabilität und Vorhersagbarkeit haben müssen, damit Lernen, Kooperation und gute Zusammenarbeit überhaupt möglich sind und nicht Angst und Unsicherheit überwiegen.

Wichtig dabei ist, dass nicht jede:r Mitarbeiter:in das gleiche Bedürfnis nach Sicherheit hat. Manche Mitarbeiter:innen kommen durch die kleinsten Veränderungen an die Grenze des Aushaltbaren, wohingegen eine gewisse Unsicherheit bei anderen erst die Neugier weckt.

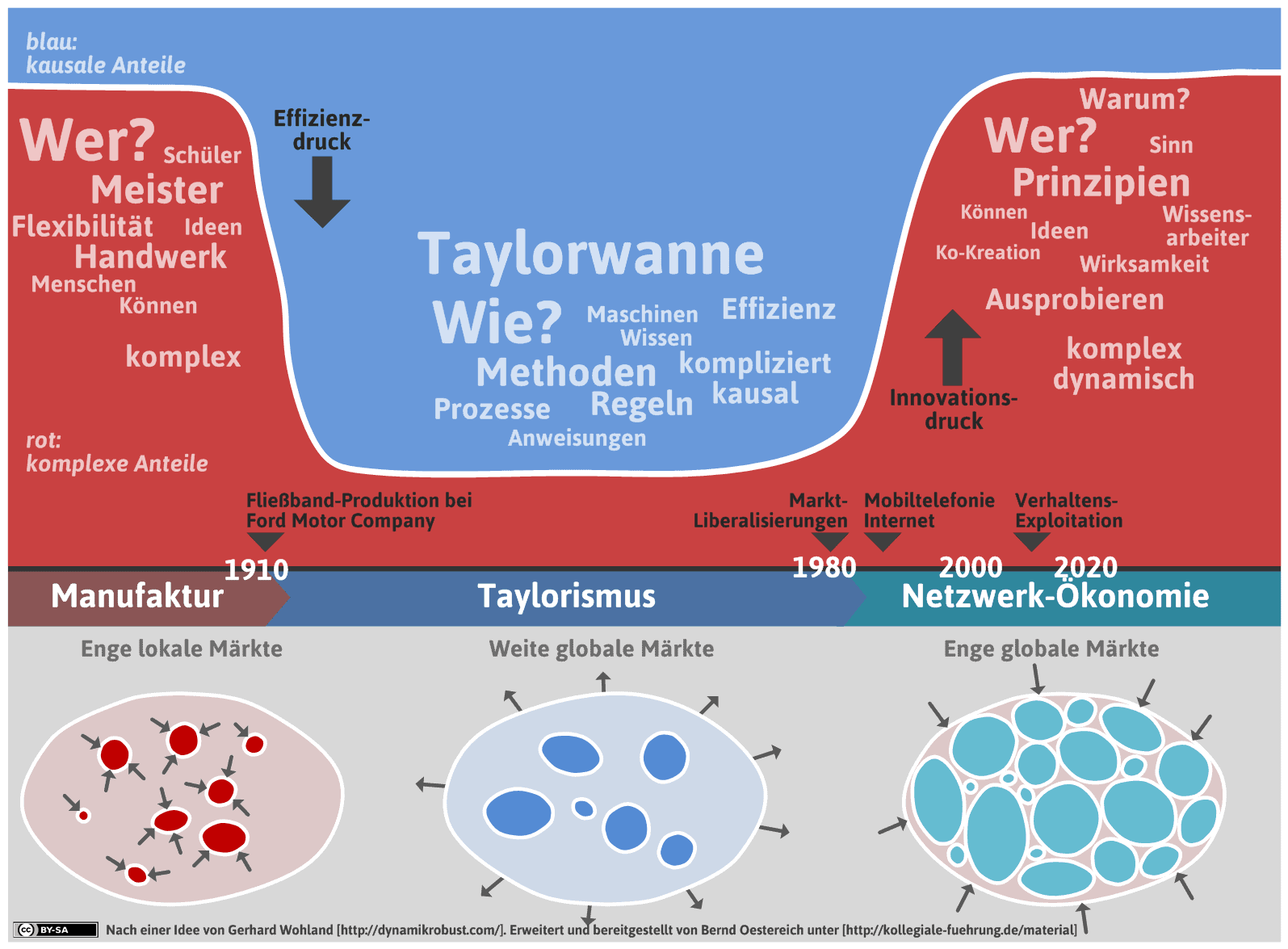

Wieder rausgezoomt sehen wir in den globalen und nationalen Entwicklungen einen enormen Anstieg schneller Veränderungen, Dynamik und Komplexität – VUCA, ick hör dir trapsen. Das löst bei vielen Menschen den Ruf nach „klaren Antworten“, nach Sicherheit und Vorhersagbarkeit aus, ohne diese Antworten und damit Sicherheit geben zu können. UNsicherheitsbewältigungskompetenz oder auch Ambiguitätstoleranz ist gefragt, wird aber im Bildungssystem wenig gefördert, was zu den aufsteigenden rechtsextremen Tendenzen und einer Krise der Demokratie führt.

Zurückgezoomt in soziale Berufe kann man einerseits sagen, dass die Jobsicherheit enorm hoch ist:

Um unter den aktuellen Bedingungen bspw. als Erzieher:in oder Pflegekraft gekündigt zu werden, sind schon einige Anstrengungen erforderlich. Ob das für die Organisationen immer gut ist, wage ich zu bezweifeln, aber das ist ein anderes Thema.

Direkt im Beruf, in der Interaktion mit dem Klient:innen, in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen oder auch alten Menschen ist die Unsicherheit andererseits enorm groß:

Wenn ich an meine eigene Zeit in der stationären Jugendhilfe und der Arbeit mit männlichen Jugendlichen denke, gab es Situationen, die von körperlicher Bedrohung geprägt waren – das Gegenteil von Sicherheit. Und meine Frau, die als Erzieherin und Heilpädagogin in einer Kita arbeitet, muss sich jeden Tag auf das einstellen, was vor Ort zum jeweiligen Zeitpunkt neu passiert – es ist nie sicher, was passiert.

Als Teamleitung und Führungskraft folgt daraus, dass es gerade in sowieso unsicheren Settings darauf ankommt, soweit wie es eben geht einen “sicheren”, vorhersagbaren und verlässlichen Rahmen der Zusammenarbeit zu gestalten. Unsicherheit, Chaos und fehlende Verlässlichkeit senken das Sicherheitsempfinden und werden als Bedrohung empfunden.

Es gilt, möglichst klare klare Spielregeln, feste Rahmenbedingungen oder auch „Leitlinien für die Arbeit im Team“ zu formulieren, die regeln, wie zusammengearbeitet wird. Ich finde es ehrlich gesagt immer wieder faszinierend, dass diese einfachen Möglichkeiten in den Teams sozialer Organisationen kaum berücksichtigt werden.

Autonomie

Die dritte Dimension im SCARF Modell – Autonomie – scheint im Gegensatz zu stehen zum Bedürfnis nach Sicherheit. Aber Menschen sind autonome Wesen. Menschen wollen ihr Umfeld frei gestalten und kontrollieren. Es geht weniger um ein „entweder – oder“, als um ein „sowohl, als auch“: Menschen wollen sowohl ihre Arbeit frei gestalten und über hohe Entscheidungsspielräume verfügen und gleichzeitig ein Sicherheitsempfinden haben.

Auch wenn es kaum erwähnenswert ist, ist wieder darauf hinzuweisen, dass es natürlich unterschiedliche Menschen mit unterschiedlich ausgeprägtem Bedürfnis nach Autonomie gibt.

An dieser Stelle will ich kurz rauszoomen auf die Ebene der Profession und Disziplin Sozialer Arbeit: Gemäß der internationalen Definition Sozialer Arbeit der IFSW ist Aufgabe Sozialer Arbeit u.a. die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen. Hier geht es also explizit darum, den Handlungsspielraum der Menschen zu erweitern und Möglichkeiten der Erfahrung von Selbstwirksamkeit zu schaffen.

Und zurück in die Tiefen des operationalen Alltags könnte man in sozialen Berufen ja annehmen, dass – wenn die Sicherheit kaum gegeben ist – zumindest Autonomie und Selbstbestimmung, Wahlfreiheit, Mitbestimmungsmöglichkeiten usw. in besonderem Ausmaß gegeben sind, oder?

Wer aber einmal Zeit mit kleinen Kindern verbracht hat, weiß, dass oft genau das Gegenteil Realität ist:

In der Arbeit mit Menschen geht es eben nicht darum, selber zu entscheiden, sondern emphatisch den Weg mitzugehen, der vom Gegenüber eingefordert bzw. gerade benötigt wird. Kurz: Wenn Fritzchens Windel voll ist fällt Ottos Glas herunter und gleichzeitig haut Paula dem Emil auf’s Maul, weil es ihr Eimer ist oder zumindest werden soll.

Für Führungskräfte und Teamleitungen gilt entsprechend, dass es relevant ist, die Mitarbeiter:innen zumindest dort partizipieren zu lassen, wo dies möglich ist. Insbesondere ist es relevant, Beteiligungsmöglichkeiten in der Entwicklung von Zielen und Zwecken und der oben angesprochenen Rahmenbedingungen der gemeinsamen Arbeit zu schaffen. Wenn auf diesen Ebenen ebenfalls Fremdbestimmung vorherrscht, fühlen sich die Mitarbeiter:innen komplett – genau – fremdbestimmt.

Relatedness – Verbundenheit

Verbundenheit beschreibt das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe – das “Wir Gefühl”.

Andreas Diehl schreibt, dass die Verbundenheit als „der wichtigste Faktor im SCARF Modell“ angesehen werden kann:

„Denn die moderne Hirnforschung zeigt, dass der Ausschluss aus einer Gruppe die gleichen neuronalen Netzwerke aktiviert wie physischer Schmerz. Das mag evolutionsbiologische Gründe haben, schließlich war der Ausschluss aus der Sippe vor ein paar tausend Jahren ein fast sicheres Todesurteil.“

Andreas Diehl

Daraus resultiert, dass Menschen Gruppen gründen und sich diesen zugehörig fühlen wollen. Neue Menschen, der Wechsel in ein anderes Team und natürlich eine Kündigung werden als Bedrohung wahrgenommen. Das erklärt auch, warum es so wichtig ist, Räume und Zeiten zu schaffen, in denen Menschen „einfach so“ und scheinbar belanglos beieinander sein können: Kaffeeecken, Weihnachtsfeiern, gemeinsames Ablästern uvm. sind dafür da, genau diese Verbundenheit herzustellen – in allen und vielleicht sogar noch mehr in sozialen Arbeitskontexten.

Aus meiner ganz individuellen Perspektive stelle ich mir hier die Frage, wo denn meine Verbundenheit herkommt? Eine Idee ist, dass ich mich – neben meiner kleinen Familienherde – beruflich sehr, sehr verbunden fühle zu meiner Aufgabe, meiner Passion, meiner Möglichkeit, mich mit Dingen zu befassen, auf die ich tief im inneren richtig Bock habe. Und trotzdem brauche ich immer wieder den Austausch mit Menschen, die ganz ähnliche Arbeit machen – Grüße an die Fraggles-Runde – oder auch den „belanglosen“ Austausch bspw. beim IdeeQuadrat Check In – reinschauen lohnt sich 😉

Und hier habe ich beschrieben, wie es gelingen kann, eine Kultur der Verbundenheit in Deiner Organisation zu erzeugen.

Fairness

Fairness ist beschreibt den in uns Menschen tief verankerten Wunsch nach Gerechtigkeit.

Das im Beitrag von Andreas Diehl beschriebene Ultimatumspiel zeigt eindrücklich auf, dass wir uns eher selbst schaden, als Ungerechtigkeit zuzulassen.

Du kennst es schon, ich zoome mal kurz wieder raus:

Die Anerkennung sozialer Berufe, die in unserer Gesellschaft auch mit Bezahlung einhergeht, zeigt, dass es mit der Fairness nicht weit her ist. Überlebensrelevante Berufe werden im Verhältnis zu Bullshit-Jobs (ich weiß, etwas überspitzt ausgedrückt) nicht fair honoriert. Mehr noch: Es gibt Studien, die darlegen, dass Berufe mit den höchsten Gehältern keinen gesellschaftlichen Mehrwert liefern bzw. diesen sogar zerstören. Der gesellschaftliche Impact einer Pflegekraft ist weit höher als der eines Investmentbankers, was im Gegensatz zu deren Bezahlung steht.

Zurück ins Team ist es hochgradig relevant, klare Erwartungen, Ziele und Spielregeln zu etablieren, die für alle Mitarbeiter:innen möglichst fair und gerecht sind. Andreas Diehl schreibt:

„Sobald Entscheidungen einen Hauch von Willkür tragen oder nicht ausreichend begründet sind, mag es vorkommen, dass Mitarbeiter mit Entzug und Widerstand reagieren.“

Entsprechend gilt es, transparent mit Informationen umzugehen, Mitarbeiter:innen aktiv einzubeziehen und teambasierte Entscheidungen zu treffen. Dies zahlt wiederum auf Status und Autonomie ein.

Neue Formen der Zusammenarbeit und das SCARF Modell

Interessant ist ja, dass an allen Ecken und Enden daran gearbeitet wird, Organisationen zeitgemäß und bedarfsgerecht zu gestalten, mehr Selbstbestimmung und Eigenverantwortung zu etablieren, die interne Komplexität in Organisationen über die Gestaltung selbstbestimmt agierender Teams zu erhöhen usw. Ich bin selbstverständlich der Letzte, der etwas dagegen hat 😉

All diese Bemühungen verändern jedoch – sofern sie ernstgemeint sind und echte Musterwechsel erfolgen sollen – die Art der Zusammenarbeit:

Das, was bisher galt, gilt zukünftig nicht mehr oder zumindest nicht mehr so ganz. Wenn man das SCARF-Modell in den Hintergrund legt, wundert es nicht, dass Mitarbeiter:innen mit Widerstand auf die neue Situation, auf angeblich neue, moderne Arten der Zusammenarbeit reagieren – egal in welchem Arbeitskontext.

Wenn man außerdem die Besonderheiten sozialer Organisationen und die Besonderheiten sozialer Arbeit berücksichtigt, wird deutlich, dass der alleinige Ruf nach „mehr Agilität“, nach Eigenverantwortung der Mitarbeiter:innen und Co. nicht immer der Weisheit letzter Schluss ist:

Wenn die Mitarbeiter:innen an der Basis tagtäglich mit enormer Unsicherheit konfrontiert sind, macht es bspw. Sinn, anstatt einfach nur mehr Unsicherheit und Eigenverantwortung zu verlangen, Sicherheit in den Rahmenbedingungen, im „Wie“ der gemeinsamen Arbeit zu schaffen.

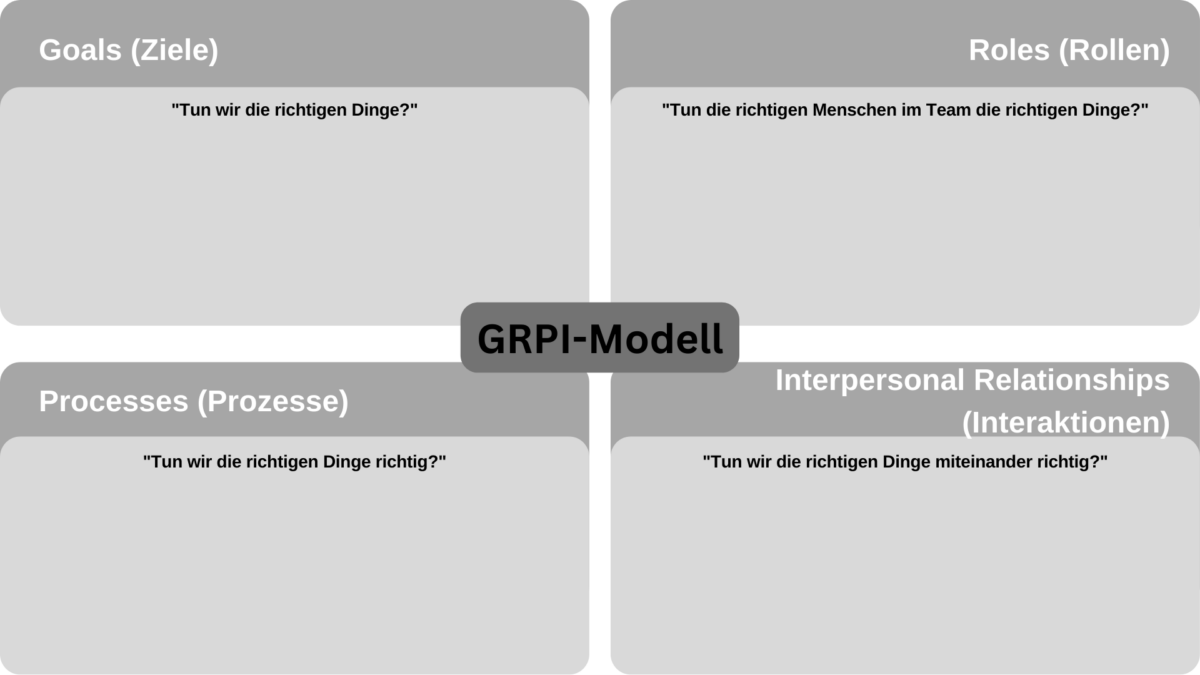

Konkret habe ich oben die Idee der Leitlinien für die Zusammenarbeit im Team aufgeführt:

Über klar vereinbarte Regeln und Vorgehen und die Einforderung der Einhaltung dieser Regeln wird die Unsicherheit auf Seiten der Mitarbeiter:innen zumindest in den Bereichen gesenkt, in denen dies möglich ist:

- – Was ist das Ziel unserer Arbeit?

- – Welche Werte leiten unser Handeln?

- – Wer im Team hat welche Rolle und Zuständigkeiten?

- – Welche Prozesse können wir wie gestalten?

- – Wo ist Zeit für persönlichen Austausch, wo arbeiten wir aber konkret an Ergebnissen?

- – Wie werden Entscheidungen getroffen?

Das widerspricht überhaupt nicht den agilen Arbeitsweisen, im Gegenteil:

Agilität braucht klare Strukturen.

Die Arbeit mit dem SCARF-Modell im Team

Das SCARF-Modell eignet sich super für Teamentwicklungen und die Gestaltung der Zusammenarbeit.

Denkbar ist, dass sich zu Beginn eines Workshops und der Vorstellung des Modells jede:r Mitarbeiter:in bezogen auf die fünf Bereiche zum aktuellen Zeitpunkt einordnet. Daraus wird auch deutlich, welches Bedürfnis für wen im Team welche Bedeutung hat. Daran anschließend wird (anonym oder offen) abgefragt, wie denn für jede:n die optimale Situation aussehen würde – ein klassischer Soll-Ist-Abgleich.

Im Anschluss diskutiert ihr die Ergebnisse im Team.

Wie Andreas Diehl sehr passend schreibt:

„Damit erhältst Du nicht nur einen Spiegel deiner Teamdynamik, sondern siehst als Führungskraft, welche Faktoren unter Umständen mehr Aufmerksamkeit benötigen. Vor allem aber stärkt das die Verbundenheit im Team. Denn plötzlich sieht jeder, dass es den anderen genauso geht.“

Außerdem kann das Modell eine spannende Grundlage für Mitarbeiter:innengespräche sein, die tiefer gehen als das übliche, strategisch orientierte Blabla…

Die individuelle Arbeit mit dem SCARF-Modell

Neben der Arbeit im Team und die Möglichkeiten, die sich daraus für die Teamgestaltung ergeben, ist das Modell auch für die Betrachtung der eigenen beruflichen Situation sehr hilfreich:

Wie steht es in Deinem beruflichen Kontext um

- – Status,

- – Sicherheit,

- – Autonomie,

- – Verbundenheit und

- – Fairness?

Und was kannst Du tun, um einen vielleicht für Dich nicht passenden Bereich zu verbessern? Dazu hilft es wenig, von heute auf morgen zu kündigen oder Dir große, neue Ziele zu setzen, ohne zu wissen, wie Du diese erreichen kannst.

Hilfreicher ist es oft, zu überlegen, welche kleinen Schritte Du jetzt tun kannst, um Verbesserungen zu erreichen:

- – Welche Mittel hast Du jetzt zur Verfügung?

- – Wen kennst Du, der/die Dir vielleicht einen Schritt weiterhelfen kann?

- – Welche neuen Ideen und Möglichkeiten, welche neuen Ressourcen ergeben sich daraus?

Ich für meinen Teil habe durch die Selbständigkeit den Bereich „Sicherheit“ natürlich maximal reduziert, was meinen inneren Sicherheitsbeauftragten immer wieder zur Verzweiflung bringt. Aber was kann ich jetzt, heute, mit den vorhandenen Mitteln tun, damit dieser trotzdem befriedigt wird? Zum Beispiel Blogbeiträge schreiben 😉

Ach ja, es kann auch Sinn machen, außerhalb Deines Berufs zu schauen, ob Du Deine Bedürfnisse besser erfüllen kannst: Vielleicht gibt Dir die Vorstandschef im Kaninchenzuchtverein das, was Du im Beruf nicht findest?

Motivation behalten

Zusammenfassend ist das SCARF-Modell sehr gut geeignet, auf die Bedürfnisse zu schauen, die es braucht, um die Motivation aufrecht zu erhalten – aus beiden Perspektiven:

- – Als Führungskraft kannst Du darauf schauen, was es in Deinem Team braucht, damit Deine Mitarbeiter:innen motiviert bleiben.

- – Und Du selbst kannst für Dich schauen, was Du brauchst, damit Du Deine Motivation im Job nicht verlierst.

Dabei gilt es immer, auch die Rahmenbedingungen im Blick zu halten, die Deine aktuelle Tätigkeit beeinflussen. Die Rahmenbedingungen sind manchmal gestaltbar, manchmal aber auch nicht.

Aber genau daraus kannst Du dann ableiten, was es für Dich und Dein Team zum aktuellen Zeitpunkt braucht.

In diesem Sinne: Frohes Schaffen! 😉

Neueste Kommentare