Wer Veränderungsprozesse an Schulen und damit Schulentwicklung begleitet, kennt das Gefühl: Man entwickelt mit viel Energie ein Konzept, erstellt Maßnahmenpläne, holt Beschlüsse ein – und nach einem halben Jahr versandet alles in der Routine. Die Frustration sitzt tief – oft auf allen Seiten. Liegt es an mangelndem Willen? An „schwierigen” Personen im Kollegium? An fehlender Unterstützung durch die Leitung? Der systemische Blick bzw. – noch spezifischer – die Perspektive der Systemtheorie bietet eine andere, oft entlastendere Perspektive. Sie lenkt den Blick weg von einzelnen Personen und hin zu den Strukturen, Mustern und Spielregeln, die das Handeln in einer Organisation wie einer Schule wahrscheinlich bzw. unwahrscheinlich machen. Dieser Perspektivwechsel darauf, wie Du Schulentwicklung systemisch gestalten kannst, eröffnet neue Möglichkeiten, da er zunächst die harten Grenzen aufzeigt, innerhalb derer Schulentwicklung stattfindet – um innerhalb dieser Grenzen gestalterisch tätig werden zu können.

Die drei Seiten von Schule

Jede Organisation hat eine Schauseite, eine formale und eine informale Seite. Das gilt auch für Schulen:

- Die Schauseite richtet sich nach außen: Das Leitbild auf der Homepage, die Präsentation beim Tag der offenen Tür, das Schulprofil in der Broschüre. Sie erfüllt wichtige Funktionen der Selbstdarstellung und Legitimation, muss (und kann) aber nicht unbedingt die Alltagsrealität widerspiegeln.

- Die formale Seite umfasst alle “offiziellen Spielregeln”, die für und in Schule entschieden wurden: Lehrpläne, Konferenzbeschlüsse, Geschäftsordnungen, festgelegte Rollen und Zuständigkeiten. Hier finden wir Organigramme, Schulprogramme, Entwicklungspläne etc. Für Organisationen allgemein ausgedrückt finden sich hier die “entscheidbaren Entscheidungsprämissen”, namentlich a) die Ziele und Zwecke, b) die Regeln und Prozesse, c) die Entscheidungs- und Kommunikationswege und d) das Personal.

- Die informale Seite zeigt, was trotz und wegen der formalen Regeln geschieht. Wie werden Entscheidungen tatsächlich getroffen? Welche ungeschriebenen Regeln, Routinen und Muster gelten – nicht nur im Lehrerzimmer? Wo entstehen produktive Abkürzungen und „brauchbare Illegalitäten”, die den oft starren Apparat erst arbeitsfähig machen und erhalten? Hier zeigt sich der Unterschied zwischen dem Beschlossenen und dem Gelebten. In diesem Zusammenhang kann man auch von der „Schulkultur” sprechen, die sich „über Bande” beeinflussen lässt, sich aber nicht unmittelbar „machen” oder per Beschluss, Appell, Androhung oder auf sonstige Weise verordnen lässt.

Praktische Implikationen:

Sei dir der drei Seiten von Schule bewusst. Das mag trivial klingen, hilft aber dabei, genau zu beobachten, welche Maßnahmen wozu ergriffen werden und wo welche Wirkungen entfaltet werden. Allein der Blick auf das Leitbild einer Schule zeigt, dass Leitbilder zwar wichtig sind, ihre Steuerungswirkung nach innen jedoch sehr begrenzt ist. Dies wird dadurch deutlich, dass Leitbilder vor allem auf der Schauseite der Schule verortet sind.

Warum Schulentwicklung so schwer ist: Die besonderen Grenzen des Systems Schule

Anders als privatwirtschaftliche Unternehmen und auch anders als Organisationen der Sozialwirtschaft bewegen sich Schulen in einem extrem eng gesteckten Rahmen. Das hat strukturelle Gründe:

Starke Fremdbestimmung durch die relevante Umwelt von Schule

Schulen haben nur wenig Entscheidungsmacht über ihre grundlegenden Strukturen. Die Entscheidungswege ebenso wie die Zwecke und Regeln (wie Curricula, Prüfungsordnungen und Erlasse) werden von außen, durch die für die Schule relevanten Umwelten, vorgegeben. Und selbst die eigentlich entscheidbare Entscheidungsprämisse Personal und damit die Zusammensetzung der „Mitglieder” (vor allem Lehrkräfte, die nach Versetzungsliste zugeteilt werden, aber auch Schüler:innen, die nach Einzugsgebiet zur inneren Umwelt der Schule werden) ist nur begrenzt gestaltbar.

Schwache interne Entscheidungsautonomie

Die Entscheidungswege bzw. die formale Hierarchie in Schulen sind flach, aber wenig wirkmächtig. Schulleitungen können kaum selbstbestimmt Personal einstellen oder entlassen. Die „Mitgliedschaft” von (verbeamteten) Lehrkräften lässt sich nicht einfach beenden. Auch die Möglichkeit, Personalentwicklung über Fortbildungen zu gestalten, ist begrenzt. Zwar sind diese teilweise verpflichtend für die Lehrkräfte. Ohne Sanktionsmöglichkeiten bleibt jedoch auch diese Möglichkeit der Personalentwicklung faktisch freiwillig.

Das Bildungsideal und die Paradoxie der Profession

Betrachtet man die Tätigkeit von Lehrkräften und ihr professionelles Selbstverständnis, so zeigt sich, dass sie eine hochgradig individualisierte und kaum standardisierbare Arbeit „an der Basis“ – im Kontakt mit den Schüler:innen – leisten sollen. Schule soll bilden, Potenziale entfalten und Persönlichkeiten entwickeln. Gleichzeitig operiert sie jedoch strukturell nach mechanistischen Logiken wie Selektion, Bewertung und bürokratischer Verwaltung. Diese Paradoxie lässt sich nicht auflösen.

Praktische Implikationen:

Change-Management-Ansätze, bei denen Ziele gesetzt, die Formalstruktur neu entschieden, Prozesse neu definiert, Maßnahmenpläne erstellt, Verantwortlichkeiten zugewiesen und Fortschritte kontrolliert werden, scheitern in Schulen. Wichtig ist, dass dies nicht an den „böswilligen“ oder „veränderungsresistenten“ Menschen liegt, sondern an der Struktur des Systems, die kaum aus der Organisation Schule selbst heraus entscheid- und damit gestaltbar ist. Versuche, Schulen mit diesen Ansätzen zu verändern, scheitern. Umgekehrt gilt: Wenn du diese Grenzen kennst, kannst du realistischer planen und gezielter dort ansetzen, wo tatsächlich Spielräume existieren.

Drei Optionen, wie Du Schulentwicklung systemisch gestalten kannst

Bei dem Versuch, Schulen “klassisch” verändern zu wollen, stoßen selbst hoch engagierte Schulleitungen, Schulentwicklungsprofis und Lehrer:innen an ihre Grenzen. Sie reiben sich im System auf, versuchen alles, veranstalten coole Projekte, machen tolle Klassenfahrten, engagieren sich für Demokratie an Schulen und experimentieren sogar mit so verrückten Sachen wie KI. Das funktioniert so lange, bis die Personen entweder im Burnout landen, das System verlassen oder sich den Annehmlichkeiten der Verbeamtung hingeben und ihr Engagement gegen den Tennisschläger eintauschen.

Also geht einfach gar nichts? Doch, aber anders. Und dieses „anders“ wird nachfolgend über drei Optionen für Schulentwicklung skizziert:

Option 1: Den Kopf bewusst in den Sand stecken!

Es geht darum, die Grenzen des Systems bewusst anzunehmen und alles so zu lassen, wie es ist. Das ist nicht zynisch, sondern vielmehr als Anerkennung der Realität von Schule gemeint, die sich im Großen nicht verändern lässt. Und auch in anderen Veränderungs- und Organisationsentwicklungsprozessen zeigt sich immer wieder, dass es oft hilft, Abstand zu nehmen von zwanghaften Transformationsideen und dem Wunsch, das System mit der Brechstange verändern zu wollen. Das wird nicht funktionieren. Der Ansatz „Wir nehmen bewusst Abstand von Veränderung“ ist zumindest insofern brauchbar, als damit Ruhe ins System gebracht und die Arbeitsfähigkeit sichergestellt werden kann.

Option 2: Selbst Bildungsminister:in werden

Wenn die in Organisationen eigentlich „entscheidbaren Entscheidungsprämissen” einfach nicht entscheidbar sind, bleibt nur die Möglichkeit, für eine grundlegende Veränderung des Systems zu kämpfen. Dafür lohnt es sich, politisch aktiv zu werden. Es zeigt sich jedoch, dass diese Option wahrscheinlich keine kurzfristige Lösung ist, da unter anderem der Föderalismus notwendige Entwicklungen blockiert.

Option 3: Take it AND change it

Gemeint ist damit – darauf will ich hinaus – die Kombination aus „take it“ und „change it“. Daraus ergeben sich wiederum drei Blickrichtungen, denen man sich gleichzeitig zuwenden kann:

So gilt es…

- …sich der nicht oder kaum veränderbaren Bedingungen von Schule bewusst zu sein,

- …sich den im eigenen Einflussbereich wenn auch kleinen, so aber doch entscheidbaren Entscheidungsprämissen bewusst zuzuwenden und

- …sich bewusst in die „brauchbare Illegalität“ der informalen Seite von Schule zu begeben, um hier kleinere Veränderungsversuche zu starten.

Du merkst, dass “sich bewusst werden” wichtig ist. Denn ansonsten versuchen wir, Dinge zu ändern, die nicht zu ändern sind. Oder wir bewegen uns unbewusst in der brauchbaren Illegalität. Beides ist nicht zielführend.

Aber wie kann Option 3 – die in meinen Augen erfolgsversprechendste Option – konkret ausgestaltet werden?

Wie skizziert geht es bei Option 3 um die drei verschiedenen Ebenen a) das Unveränderbare bewusst annehmen, b) das Gestaltbare bewusst gestalten und c) brauchbare Illegalität nutzen.

Das Unveränderbare bewusst annehmen

Das bewusste Annehmen dessen, was nicht veränderbar ist – oben schon angeklungen:

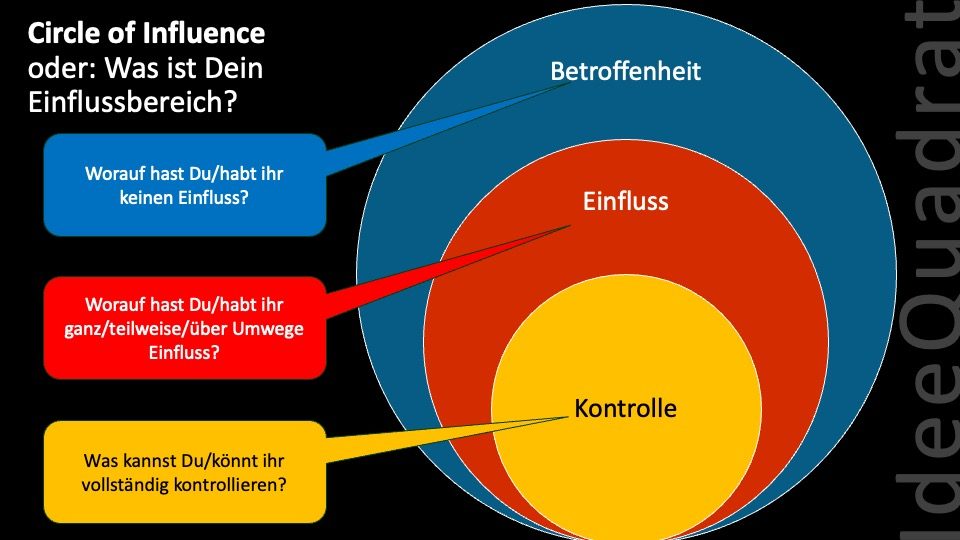

Wenn sich Verantwortliche den Grenzen der Gestaltbarkeit bewusst sind, enden die am Ende frustrierenden Versuche, Dinge zu ändern, die nicht zu ändern sind. Zur Einordnung hilft die Reflexion des “Circle of Influence”:

Das Gestaltbare bewusst gestalten, oder: die entscheidbaren Entscheidungsprämissen

Der Circle of Influence hilft auch bei der bewussten Gestaltung dessen, was im eigenen Einflussbereich gestaltbar ist.

Das sind auf den ersten Blick die kleinen, aber eben doch entscheidbaren Entscheidungsprämissen. Diese gilt es zunächst wahrzunehmen, um sie bewusst gestalten zu können.

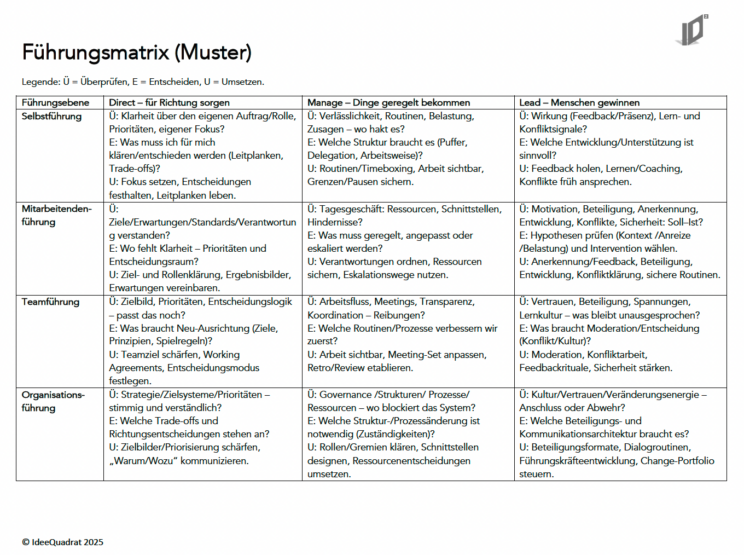

Für die Wahrnehmung der kleinen, aber eben doch entscheidbaren Entscheidungsprämissen lohnt sich, die vier entscheidbaren Entscheidungsprämissen genauer zu betrachten:

Ziele und Zwecke: Beim Blick auf die Entscheidungsprämisse “Zweckprogramme” kommt einem zunächst der Gesamtzweck der Organisation in den Sinn. Und der Zweck der Schule ist, wie oben schon beschrieben, festgelegt. So heißt es bspw. im §1 des Schulgesetzes von Baden-Württemberg, dass sich ”der Auftrag der Schule (…) aus der durch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes Baden-Württemberg gesetzten Ordnung, insbesondere daraus [bestimmt], daß jeder junge Mensch ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage das Recht auf eine seiner Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung hat und daß er zur Wahrnehmung von Verantwortung, Rechten und Pflichten in Staat und Gesellschaft sowie in der ihn umgebenden Gemeinschaft vorbereitet werden muß.” Da ist nicht viel dran zu rütteln.

Die Entscheidungsprämisse “Zweckprogramme” geht aber über den Gesamtzweck von Schule hinaus. So kann diese Entscheidungsprämisse bei jeder Entscheidung zugrunde gelegt werden. Beispielhafte Fragen dazu können sein:

- Was ist der Zweck der Klassenfahrten, die wir als Schule veranstalten?

- Was ist – über die Vorgabe im Gesetz hinausgehend – der Zweck unserer Schulkonferenzen?

- Was ist – über die Vorgabe im Gesetz hinausgehend – der Zweck unserer Lehrerkonferenzen?

- Was ist der Zweck von ….?

Ja, auch da gibt es beeindruckend viele gesetzliche Vorgaben (zum Beispiel im Schulgesetz BW, §§ 44 ff.). Aber – und das ist wichtig – es bleibt Spielraum, der schulindividuell genutzt und gestaltet werden kann.

Regeln und Prozesse: Die Regeln und Prozesse bzw. die sog. “Konditionalprogramme” legen formal fest, was genau zu tun ist, wenn ein bestimmtes Ereignis auftritt (“Wenn…, dann…!”). Es geht hier um die Frage, was in Organisationen brauchbar standardisiert werden kann und sollte. Hier fallen einmal neben solch offensichtlichen Aspekten wie bspw. Prozessbeschreibungen in QM-Handbüchern auch alle anderen „Festschreibungen“ ein (bspw. “Wenn Mittwoch 14 Uhr, dann Lehrerkonferenz bis 17 Uhr!” “Wenn Lehrerkonferenz, dann Protokoll!” “Wenn Protokoll, dann schreibt Person XY!”). Hier lohnt es sich, sich einmal die Mühe zu machen und bewusst aufzulisten:

- Welche auch noch so kleinen, offiziellen Regeln und Prozesse gibt es bei uns, die wir auch anders entscheiden könnten?

Diese Liste verdeutlicht zunächst, was überhaupt und wie viel geregelt ist. Und sie zeigt auf, wie viele Gestaltungsmöglichkeiten dann doch im System sind.

Herausfordernd ist nur, dass Sanktionen bei Nichteinhaltung von (bestehenden und vor allem neu geschaffenen) Regeln im System Schule kaum bestehen. Entsprechend wichtig ist es, über die Veränderung von Regeln so zu entscheiden, dass möglichst großes Commitment erzielt werden kann – aber nicht über ausufernde Diskussionen, bis ein Konsens gefunden ist. Deutlich brauchbarer ist die Befassung mit der Entscheidungsmethode “Konsent”, die nicht nur in Schule angewendet werden kann, sondern sogar aus dem Schulkontext hervorgegangen ist.

Entscheidungswege: Zunächst kommt einem hier das “Organigramm” in den Sinn. Hier kann man in Schule zwar eine sehr flache, aber eben kaum veränderbare formale Hierarchie sehen – mit dem Problem, dass die Schulleitung (s.o.) wenig echte Entscheidungsautonomie hat. Aber sogar hier gibt es Optionen, die sich in vielen Schulen in der Bildung von Fachgruppen, Projektteams, kollegialen Teams, die gemeinsam Unterricht gestalten etc. zeigen.

Wichtig ist, bei der Einrichtung entsprechender, über die starre Hierarchie hinausgehender Teams und Gruppen, darauf zu achten, dass der Zweck der Gruppe, die Rollen und Zuständigkeiten und die in der Gruppe notwendigen Regeln und Prozesse bewusst gestaltet werden. Hinzukommen sollte außerdem die Definition der Entscheidungsbefugnisse der jeweiligen Teams und Gruppen.

Hier wird leider oft darüber hinweg- und davon ausgegangen, dass die Teams und Gruppen schon aus erwachsenen Menschen bestehen, die wissen, wie und was sie da machen. Besser ist die klare Beschreibung und Festlegung gemeinsamer Spielregeln, die in der Gruppe gelten und die Fragen beantworten:

- Wozu sind wir als Gruppe da? Was ist unser Zweck? Was sind unsere Ziele?

- Wer hat welche Zuständigkeit innerhalb der Gruppe? Welche Aufgaben und welche Entscheidungsbefugnisse gehen mit der Zuständigkeit einher?

- Welche Regeln halten wir in der Gruppe zwingend ein, damit wir unsere Ziele erreichen können?

- Welche echten Entscheidungen kann die Gruppe treffen?

Hilfreich sein kann der Blick auf das GRPI-Modell, das hier näher beschrieben ist. Und ja, es geht wirklich um die Verschriftlichung dieser Punkte. Die sich daraus ergebenden Spielregeln sind ja nicht in Stein gemeißelt. Sie sollten vielmehr regelmäßig durch die Gruppe selbst auf ihre Brauchbarkeit überprüft und angepasst werden.

Personal: Hier wird’s tricky: Direkte Entscheidungsbefugnis über die Einstellung, die Personalentwicklung, die Versetzung innerhalb der Organisation oder die Entlassung von Personen bestehen erstmal nicht. Und doch lohnt sich ein genauerer Blick, bspw. auf die Fragen:

- Wie gestalten wir das Onboarding neuer Kolleg:innen?

- Wie gestalten wir kollegiale Beratungssettings?

- Wie gestalten wir Personalgespräche so, dass sie für die Beteiligten wirklich brauchbar und keine Pflichtübung sind?

- Wie gestalten wir das Offboardning von Kolleg:innen, die unsere Schule aus welchen Gründen auch immer verlassen?

- …

Deutlich wird, dass es sogar bei der Entscheidungsprämisse Personal Gestaltungsoptionen gibt, die unmittelbar für die Schulentwicklung genutzt werden können.

Praktische Implikationen:

Auch im „starren System Schule“ zeigen sich für alle vier entscheidbaren Entscheidungsprämissen Gestaltungsoptionen. Wichtig ist dafür, sich immer wieder bewusst „auf die Zuschauertribüne“ zu begeben und sich Zeit für die Beobachtung der bestehenden Verhältnisse, der Muster und Routinen zu nehmen.

Die brauchbare Illegalität beobachten – und bewusst nutzen

Wie oben skizziert, haben Schulen nicht nur eine Schau- und eine formale, sondern auch eine informale Seite. Hier lässt sich die „Schulkultur“ mit all ihren „brauchbaren Illegalitäten“ beobachten.

Damit sind Verstöße gegen formale Regeln gemeint, die Mitarbeitende in Organisationen bewusst oder unbewusst begehen. Diese Verstöße sind offiziell nicht legitimiert, für das Funktionieren des Systems jedoch brauchbar. Ein Beispiel ist eine Lehrkraft, die eigeninitiativ eine digitale Plattform für den Austausch mit Kolleg:innen nutzt, obwohl dies nicht im Medienkonzept vorgesehen ist. Die Schulleitung schreitet nicht ein, da die Kommunikation dadurch verbessert wird. Die „Illegalität“ wird somit brauchbar, weil sie dem System nützt.

Zunächst ist die Kultur der Schule – vor aller Nutzung – bewusst zu beobachten. Denn vor der Nutzung kommt das Beobachten und Analysieren (übrigens eine Kernaufgabe von Führung). Das gelingt, indem…

- …informelle Praktiken erkannt werden. Es gilt, bspw. durch vertrauliche Gespräche, anonyme Umfragen und teilnehmende Beobachtung herauszufinden, wo Regeln „kreativ“ umgangen werden – und warum.

- …kulturelle Muster entschlüsselt werden: Hier sind Rituale, Sprache und Konflikte zu analysieren, um zu verstehen, was die Schule wirklich antreibt.

- …Verbindungen hergestellt und geprüft wird, wie informelle Lösungen und Kultur zusammenhängen (z. B. ob verbotene digitale Tools eine innovative Haltung spiegeln).

- …Handlungsoptionen im Sinne von Arbeitshypothesen abgeleitet und dann getestet werden.

Mit dem letzten Punkt – dem Ableiten und Testen von Arbeitshypothesen – geht es in die bewusste Nutzung bzw. Beeinflussung der “brauchbaren Illegalität” für Schulentwicklung.

Das gelingt, indem beobachtete brauchbare Illegalitäten…

- …formalisiert werden: Informale Praktiken, die sich bewähren (z. B. selbstorganisierte Teams, kreative Lösungen), werden offiziell in Strukturen überführt. Statt zu sanktionieren, fragt man: „Wie können wir diese Vorgehensweise für uns brauchbar verankern?“

- …sanktioniert werden: Nur bei dysfunktionalen Regelbrüchen (z. B. wenn sie das Klima im Kollegium oder Ziele gefährden) muss sanktioniert werden. Das kann “top-down” passieren oder aber durch das transparente Ansprechen des abweichenden Verhaltens und damit durch “sozialen Druck”. Wichtig ist, Transparenz und Respekt im Umgang mit Konflikten zu wahren.

- …ignoriert werden: Wenn informale Wege funktional sind (z. B. schnelle Entscheidungen ohne bürokratische Hürden) und keine Konflikte verursachen, kann und sollte bewusst weggeschaut werden. Wichtig ist, dass das Verhalten brauchbar ist und entsprechend dem Organisationszweck dient.

Über das Formalisieren, Sanktionieren und Ignorieren hinaus kann die Schulleitung den informalen Raum bewusst nutzen, um gezielt Veränderungsprozesse anzustoßen. Beispielsweise können bewusst Räume und Zeiten geschaffen werden, in denen experimentelle Formate wie temporäre Projektgruppen, offene Feedbackrunden oder informelle Lernformate explizit geduldet oder sogar gefördert werden.

Dabei ist es wichtig, diese Räume nicht als „wilde“ Ausnahmen, sondern als legitimierte Lernfelder zu kommunizieren: „Hier darf ausprobiert werden, solange die Grundwerte der Schule gewahrt bleiben.“ So entsteht ein kalkuliertes Risiko, das das Vertrauen stärkt und gleichzeitig die formale Organisation entlastet.

Ein weiterer Hebel ist die symbolische Unterstützung informaler Initiativen, beispielsweise durch die sichtbare Präsenz der Schulleitung in selbstorganisierten Formaten. Damit wird signalisiert:

„Wir sehen euch und eure Ideen sind willkommen.“ Gleichzeitig bleibt die Schulleitung handlungsfähig, indem sie klare Grenzen setzt und „brauchbare Illegalitäten“ bei Erfolg in die formale Struktur überführt.

Praktische Implikationen:

Brauchbare Illegalität kann genutzt werden, wenn informale Räume nicht nur formalisiert, ignoriert oder sanktioniert werden, sondern als kreatives Reservoir der Schulentwicklung akzeptiert werden – mit klarem Mandat, aber ohne übermäßige Kontrolle. So wird aus dem „Verbotenem” ein gestaltbarer Spielraum für Innovation. Der zentrale Hebel liegt jedoch nicht bei einzelnen Personen, sondern bei den Entscheidungsprämissen, diesmal bei den nicht entscheidbaren und nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen und damit bei den impliziten Regeln, nach denen in einer Schule Prioritäten gesetzt, Ressourcen verteilt und Themen behandelt werden. Es lohnt sich wiederum die Frage zu stellen: „Welche Strukturen machen gewünschtes Verhalten wahrscheinlicher?”

Der systemische Transformationskompass: Orientierung im Entwicklungsprozess

In den Ausführungen ist deutlich geworden, dass Schulentwicklung kein geradliniger Prozess ist, der sich in starren Projektplänen abbilden lässt. Um Schulentwicklung systemisch gestalten zu können, braucht es ein flexibles, iteratives Vorgehen, das Raum für Anpassungen, Lernen und Reflexion lässt.

Der systemische Transformationskompass bietet hierfür eine Orientierungshilfe – nicht als starres Schema, sondern als lebendiger Rahmen, der sich an fünf zentralen Elementen ausrichtet:

- Problem, Antrieb, Ist-Stand: Was bewegt uns? Wo stehen wir gerade? Jeder Veränderungsprozess beginnt mit einer klaren Bestandsaufnahme: Welche Herausforderungen oder Chancen treiben uns an? Welche Dynamiken, Konflikte oder Potenziale prägen die aktuelle Situation? Hier geht es darum, kollektiv zu verstehen, was den Wandel notwendig macht – und wo die Schule gerade steht.

- Zukunftsbild, Vision, Soll-Zustand: Wohin wollen wir – konkret und realistisch? Eine Vision gibt Richtung, aber sie muss greifbar und umsetzbar sein. Statt vager Wunschbilder gilt es zu fragen: „Wie sieht unser Ziel konkret aus? Was wäre ein realistischer, motivierender nächster Meilenstein?“ Eine klare Vorstellung des gewünschten „Soll-Zustands“ bezogen auf die Schauseite, die formale Seite und bezogen auf die Schulkultur schafft Handlungsenergie und hilft, Prioritäten zu setzen.

- Verfügbare Ressourcen: Was haben wir und was können wir nutzen? Veränderung scheitert selten an Ideen, sondern an unterschätzten oder falsch eingesetzten Ressourcen. Hier geht es um eine ehrliche Bestandsaufnahme: Welche Zeit, Kompetenzen, Strukturen, Netzwerke und Energien stehen wirklich zur Verfügung? Und wie können wir sie sinnvoll nutzen und gestalten – ohne Überlastung oder Leerlauf?

- Erste, nächste Schritte: Was ist der kleinste sinnvolle Schritt von hier aus? Große Ziele überwältigen und bleiben im luftleeren Raum. Es braucht kleine, machbare Schritte, um in Bewegung zu kommen. Die Frage lautet: „Was können wir JETZT tun, um näher ans Ziel zu kommen?“ Dabei geht es nicht um Perfektion, sondern um experimentelles Handeln, das Lernen ermöglicht und Veränderungsenergie erzeugt.

- Innehalten, reflektieren, beobachten: Was lernen wir über uns selbst als System? Entwicklung ist kein Sprint, sondern ein kontinuierlicher Lernprozess. Regelmäßige Reflexion hilft, Muster zu erkennen: „Was funktioniert – und warum? Wo blockieren wir uns selbst?“ Diese Meta-Ebene ist entscheidend, um als Organisation adaptiv und lernfähig zu werden und vor allem zu bleiben.

Praktische Implikationen:

Der „Transformationskompass“ ist kein abzuarbeitender „Projektplan“, denn Schulentwicklung ist kein abschließbares Vorhaben, sondern eine dauerhafte Aufgabe. Sie ist vergleichbar mit der oft anstrengenden Hausarbeit, dem Ein- und Ausräumen von Spülmaschinen oder dem Waschen von Wäsche: Erst wenn diese Aufgaben nicht mehr erledigt werden, wird ihre Bedeutung sichtbar. Entsprechend wird der „Kompass“ nicht einmal durchlaufen und abgehakt, sondern er begleitet die Schule kontinuierlich in Zyklen aus Beobachten, Entscheiden und Umsetzen. Er erinnert daran, dass Veränderung emergent ist – sie entsteht im Tun, im Scheitern und im gemeinsamen Reflektieren.

Schulentwicklung systemisch gestalten, oder: Sieben Leitsätze für wirksame Schulentwicklung

Abschließend folgt der Versuch, die Kernaspekte wirksamer Schulentwicklung in sieben Leitsätzen darzulegen. Diese sollen dir – so die Hoffnung – in deinem komplexen Alltag immer wieder Orientierung bieten und zusammenfassen, wie Du Schulentwicklung systemisch gestalten kannst:

1. Akzeptiere Dilemmata statt sie aufzulösen

Schule ist gleichzeitig Lernort und Prüfungsinstanz, Beziehungsraum und Bürokratie, Bildungsideal und Selektionsmaschinerie. Diese Widersprüche lassen sich nicht wegdiskutieren. Sie sind der Motor für Entwicklung – wenn du lernst, produktiv mit ihnen umzugehen, statt sie ständig auflösen zu wollen.

2. Denke in Systemen, nicht in „Problem-Personen“

Der Blick der Systemtheorie entlastet: Nicht die „schwierige Kollegin“ oder der „unmotivierte Kollege“ sind das Problem, sondern die Strukturen, Routinen und impliziten Regeln, die bestimmtes Verhalten wahrscheinlich machen. Wirksame Schulentwicklung bedeutet, die Verhältnisse zu gestalten, die Verhalten wahrscheinlicher machen und nicht Menschen „reparieren“ zu wollen.

3. Arbeite an Entscheidungsprämissen

Suche nach konkreten Ansatzpunkten bei den entscheidbaren Entscheidungsprämissen:

- Ziele und Zwecke: Wozu machen wir was – und könnte es auch anders sein?

- Regeln und Prozesse: Welche formalen und informalen Spielregeln gelten bei uns – und könnten die auch anders sein?

- Kommunikations- und Entscheidungswege: Wo werden welche Entscheidungen getroffen und kommuniziert – und könnte es auch anders sein?

- Personal: Wie werden Menschen an unser System Schule „gekoppelt“ – und könnte es auch anders sein?

Ach ja, stelle nicht nur die Frage nach dem, was gebraucht wird. Denn wirksame Organisations- und Schulentwicklung kann auch bedeuten, bestehende Regeln, Routinen, Entscheidungswege, Vorgehensweisen etc. bewusst zu exnovieren. Denn oft hilft es, aufzuräumen und nicht jede Idee umzusetzen.

4. Verstehe Führung als Übersetzungsleistung zwischen Systemlogiken

Als Schulleitung und/oder Teil einer Steuerungsgruppe zur Schulentwicklung agierst du vor allem Übersetzer:in zwischen Systemlogiken. Du bewegst dich zwischen politischen Vorgaben und pädagogischem Anspruch, zwischen Verwaltungslogik und Kollegiumskultur, zwischen Elternerwartungen und Schüler:innenbedürfnissen. Die Übersetzungsleistung dient dazu, Orientierung zu geben, Räume zu öffnen und Prioritäten zu klären und nicht dazu, das Unkontrollierbare kontrollieren zu wollen.

5. Schaffe Resonanzräume statt Kontrollmechanismen

Wirksame Schulentwicklung braucht Orte, an denen echte Dialoge und kritische Diskurse möglich sind. Das können Teams, Steuerungsgruppen, pädagogische Tage, Barcamps, Feedbackrunden, Settings zu kollegialer Beratung etc. sein. Das Ziel dieser bewusst gestalteten Räume ist jedoch nicht, Beschlüsse abzuheften, sondern gemeinsam in die Beobachtung zu gehen, das eigene Handeln zu reflektieren und gemeinsam zu lernen. Solche Räume müssen gestaltet, geschützt und regelmäßig gepflegt werden – sie entstehen nicht von selbst.

6. Nutze Macht systembewusst

Macht ist nicht negativ, sondern ein Medium, das Optionen eröffnet – oder verschließt. Wenn du die mit der Verantwortung als Schulleitung einhergehende Macht systembewusst nutzt, kannst du Rahmen setzen, Beteiligung ermöglichen, Prioritäten klären, Entscheidungen herbeiführen und die Umsetzung gestalten. Dabei musst du aushalten, dass Wege gegangen werden, die nicht zu 100% deiner Vorstellung entsprechen. Die entscheidende Frage lautet: „Dient diese Entscheidung der Erreichung dessen, was wir erreichen wollen – oder muss ich gegensteuern?“

7. Schütze brauchbare Illegalitäten

Nicht alles kann und muss formalisiert oder „sauber geregelt“ werden. Informale Lösungen, brauchbare Abweichungen, kreative Regelumgehungen sind oft die Antwort der Schule auf zu starre Strukturen. Deswegen ist so wichtig, erst zu beobachten: Welchen Zweck erfüllt das, was ich beobachte? Was würde fehlen, wenn wir diese Abweichung unterbinden? Die Balance zwischen Regelbewusstsein und notwendigem Handlungsspielraum ist selbst ein Entwicklungsfeld.

Praxis, oder: Erste kleine Schritte, die Du jetzt tun kannst!

Wenn du als Schulleitung oder Teil einer Steuerungsgruppe zur Schulentwicklung arbeitest, kann es hilfreich sein, mit einem dieser konkreten Formate zu starten:

- Einen Resonanzraum schaffen: Richte ein regelmäßiges Entwicklungsteam ein (z.B. monatlich, 90 Minuten), in dem ohne Tagesordnungszwang über aktuelle Herausforderungen reflektiert wird.

- Brauchbare Illegalität bewusst machen: Identifiziere eine informelle Praxis, die „eigentlich nicht erlaubt“ ist, aber funktioniert – und ignoriere sie bewusst, statt sie zu sanktionieren oder zu formalisieren.

- Eine Entscheidungsroutine neu gestalten: Nehmt euch im Team eine wiederkehrende Entscheidungssituation vor (z.B. Konferenzvorbereitung, Vertretungsplanung) und fragt euch gemeinsam: Nach welchen impliziten Regeln läuft das ab? Was könnten wir ändern?

- Dilemmata benennen: Sprecht in der nächsten Konferenz offen ein strukturelles Dilemma an (z.B. „Wir sollen individualisieren und gleichzeitig vergleichbare Abschlüsse sichern – welche Ideen habt ihr dazu?“) – nicht um es zu lösen, sondern um den produktiven Umgang damit zu üben. Nutzt das Tetralemma.

- Macht reflektieren: Frage dich bei der nächsten Entscheidung: „Dient diese Entscheidung der Erreichung dessen, was wir erreichen wollen – oder muss ich gegensteuern oder anders entscheiden?“

Bist Du auf der Suche nach Unterstützung und/oder einem Sparring, in dem deine Themen und Fragen rund um gelingende Schulentwicklung reflektiert werden können? Dann buche hier einen Termin und lass uns unverbindlich und kostenlos in einem Erstgespräch gemeinsam draufschauen.

Neueste Kommentare