Aktuell bin ich in mehrere Prozesse eingebunden, in denen es um die Leitbildentwicklung in Organisationen der Sozialwirtschaft geht. Der Wunsch der Organisationen nach konsistenten und attraktiv formulierten Leitbildern ist nachvollziehbar. In einer zunehmend komplexen und dynamischen Welt stehen sie vor der Herausforderung, ihre Identität zu schärfen, ihrer Belegschaft und potenziellen Mitarbeiter:innen Orientierung zu bieten, gegenüber Klient:innen und anderen externen Stakeholdern gut dazustehen und gleichzeitig flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Aber:

- Wenn Leitbilder die Lösung sind, was war eigentlich das Problem?

Und wie gelingt es, ein Leitbild zu schaffen, das nicht nur auf dem Papier existiert, sondern im Alltag gelebt wird?

Im Folgenden habe ich dazu meine Gedanken zusammengetragen: von der Frage, welche Funktionen Leitbilder erfüllen, über die Notwendigkeit von Leitbildern in Organisationen der Sozialen Arbeit bis hin zur Frage des aus meiner Sicht sinnvollen Vorgehens zur Entwicklung von Leitbildern.

Wozu eigentlich, oder: Die Funktion von Leitbildern

Auffällig ist:

Leitbilder sind in den allermeisten Organisationen vorhanden. Wenn man jedoch die Mitarbeiter:innen nach Inhalten des Leitbilds fragt, erntet man meist nur Schulterzucken, nervöses Kramen in Schubladen oder bestenfalls die Wiederholung von Floskeln, die in jedem Leitbild von Organisationen der Sozialen Arbeit vorkommen: „Also, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt!”

Das wirft die Frage auf, ob sich der Aufwand der Leitbildentwicklung lohnt. Diese Frage kann jedoch nur beantwortet werden, wenn klar ist, welches Problem Leitbilder lösen sollen bzw. welche Funktion sie haben.

In Leitbildern werden zentrale Werte, das Selbstverständnis und manchmal die Ziele einer Organisation formuliert. Entsprechend lassen sich Leitbilder als „Wertekataloge einer Organisation” (Kühl, 2017: 12) verstehen, die Auskunft über die angestrebte Identität der Organisation geben sollen.

Sie „richten sich vorrangig an der Schauseite der Organisation aus, müssen dabei aber auf die formale und die informale Seite Rücksicht nehmen (vgl. ebd. 14, näher zur Unterscheidung von Schauseite, formaler und informaler Seite bspw. hier).

Kurz gesagt sollen Leitbilder als Kompass für Organisationen dienen und Mitarbeitenden, Klient:innen sowie externen Partnern Orientierung bieten. Klingt nach eierlegender Wollmilchsau:

Geht es jetzt um die Mitarbeitenden und somit um die Orientierung nach innen oder um die Klient:innen bzw. die Partner der Organisation, wie beispielsweise die Kostenträger? Denn interne und externe Interessengruppen haben ganz unterschiedliche Bedarfe, Wünsche und Hoffnungen.

Werteformulierungen in Leitbildern haben „hohe Konsenschancen” (Luhmann, 1972: 88 ff.), bei näherer Betrachtung sind sie jedoch ziemlich widersprüchlich.

Dazu ein Beispiel (zu dem hinzugefügt werden muss, dass die folgenden Zitate aus einem real existierenden Leitbild stammen, ich damit aber nicht sagen will, dass es sich um ein „schlechtes Leitbild” handelt. Ich will nur aufzeigen, wo die Herausforderungen und Widersprüche liegen.):

Die Aussage „Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir fördern und begleiten seine Entwicklung.” wird wohl jede:r unterstützen.

Im gleichen Leitbild steht dann, dass „betriebswirtschaftliche Unternehmensführung und ein hohes Qualitätsbewusstsein (…) für uns selbstverständliche Voraussetzungen für gute soziale Arbeit” sind. Auch diesem Wert (Wirtschaftlichkeit) kann zugestimmt werden, oder?

In Entscheidungssituationen wird es jedoch widersprüchlich:

Wenn Einrichtungen aus Gründen der Wirtschaftlichkeit geschlossen oder die Öffnungszeiten aufgrund des Fachkräftemangels verkürzt werden müssen, ist das zwar dem Wert „Wirtschaftlichkeit” folgend nachvollziehbar, widerspricht aber den Werten „Mensch im Mittelpunkt” bzw. „Nächstenliebe” (wie es gerne in Leitbildern konfessioneller Organisationen heißt).

Wenn in der Präambel zum Leitbild außerdem gesagt wird, dass die Wertformulierungen „verbindliche Grundlage unserer Arbeit” sind, möchte ich nicht in der Haut der Entscheider:innen stecken.

Kurz gesagt: Zu hoffen, dass Leitbilder die angestrebte Orientierung nach innen und außen tatsächlich bieten, ist zwar nachvollziehbar, stößt bei konkreten Entscheidungen jedoch auf Widersprüche.

Trotzdem wichtig, oder: Leitbilder in Organisationen der Sozialwirtschaft

Basierend auf den obigen Ausführungen könnte man jetzt zum Schluss kommen, dass keinen Sinn machen:

Wenn Leitbilder keine Orientierung bieten, brauchen wir sie doch nicht?!

Das ist aber – wenn man die Spezifika von Organisationen der Sozialen Arbeit in den Blick nimmt – deutlich verkürzt und nicht funktional. Denn:

Organisationen der Sozialen Arbeit müssen besonderen Wert auf ihre „Schauseite” legen, da „sie aufgrund ihrer spezifischen gesellschaftlichen und politischen Umweltkonstellationen gefordert [sind], im Hinblick auf unterschiedliche Interessenträger (…) Legitimation zu erzeugen und aufrechtzuerhalten sowie dadurch die eigene Organisation mit einem tragfähigen Vertrauenspotenzial ihrer Umwelt auszustatten“ (Gesmann, Merchel 2021:37f).

Das, was dahintersteht, lässt sich beispielsweise am Wert „Qualität” aufzeigen: Organisationen der Sozialen Arbeit können sich der Anforderung, qualitativ hochwertig zu arbeiten und Qualitätsmanagement zu betreiben, kaum entziehen. Gerade weil oftmals nicht kausal dargelegt werden kann, was in Organisationen der Sozialen Arbeit „wirklich wirkt”, sind sie darauf angewiesen, zu propagieren, dass sie qualitativ arbeiten und ein Qualitätsmanagementsystem vorhalten und nutzen. „Ob, in welcher Weise und Intensität aber intern Prozesse des Qualitätsmanagements realisiert werden, bleibt mit der Übernahme der Legitimationsanforderung höchst unklar und führt zu erheblichen Unterschieden, wie ein Blick in verschiedene Organisationen der Sozialen Arbeit zeigt“ (ebd., S. 38).

Jetzt könnte man annehmen, dass es dann nur darauf ankommt, ein tolles Bild der Organisation nach außen zu zeigen und schicke Hochglanzbroschüren mit dolle klingenden Werten zu veröffentlichen, um darüber die eigene Existenz nach außen zu legitimieren. Aber auch das reicht nicht aus.

Denn auch wenn klar ist, dass „zwischen der nach außen gerichteten Fassade, mit der zu Legitimationszwecken ein Bild von der Organisation gezeichnet und vermittelt wird, und der in der Organisation wahrnehmbaren Realität wird in der Regel keine vollständige Deckungsgleichheit“ herrschen kann, müssen Organisationen der Sozialen Arbeit bemüht sein, „die Entkoppelung von Fassade und realer Erlebbarkeit nicht allzu groß werden zu lassen. Denn wenn die relevanten Akteure aus der Umwelt die Fassade als „scheinheilig” (…) erkennen, verliert das Schaufenster drastisch an Legitimationspotenzial“ (ebd.).

Und zu den „Akteuren aus der Umwelt“ gehören neben den Klient:innen und deren Angehörigen auch die Mitarbeiter:innen der Organisation. Und wenn die Akteure aus der Umwelt dann feststellen, dass das „Außen“ mit dem „Innen“ der Organisation so gar nichts zu tun hat, hätte man nur „das genaue Gegenteil der mit dem schönen Schaufenster beabsichtigten Legitimation“ (ebd.) erreicht – neben verärgerten Angehörigen, frustrierten Klient:innen und kündigenden Mitarbeiter:innen ggfs. ein Entzug der Betriebserlaubnis durch die Kostenträger und ein massiver Imageverlust in der Öffentlichkeit.

Und nu`? Oder: Leitbildentwicklung in der Sozialwirtschaft

Das sind ganz schön heftige Anforderungen an das Management von Organisationen der Sozialwirtschaft, oder?

Zu wissen, dass Wertformulierungen in Leitbildern bei konkreten Entscheidungen zu Widersprüchen und Frust führen können und gleichzeitig die Notwendigkeit zu haben, die eigene Arbeit und die Organisation nach außen zu legitimieren, kann ziemlich überfordernd wirken.

Aber Gott sei Dank sind widersprüchliche Anforderungen Alltag in Organisationen der Sozialen Arbeit und die Führungskräfte damit „Dilemmatamanagementprofis“ (vgl. näher Grunwald, 2022:92ff).

Wichtig ist nur, sich der mit der Leitbildentwicklung einhergehenden Dilemmata bewusst zu sein: Es ist wichtig, nicht der Vorstellung zu erliegen, dass Leitbilder „die Lösung für alles“ sind.

Die Mitarbeitenden werden nach erfolgter Leitbildentwicklung und -veröffentlichung immer noch Orientierung im Alltag suchen. Klient:innen und Angehörige werden immer noch frustriert auf für das Überleben der Organisation notwendige, aber eben nicht individuell passende Entscheidungen reagieren. Die Öffentlichkeit wird immer noch genau hinschauen (ggfs. sogar noch genauer), ob es denn legitim ist, wenn die Geschäftsführerin eines angeblich „sozialen“ Komplexträgers mit mehreren tausend Mitarbeiter:innen einen BMW und keinen Ford Fiesta fährt. Und genauso werden die Kostenträger trotz aller Beteuerungen, dass doch so wahnsinnig qualitativ gearbeitet wird, immer noch mehr bürokratische Anforderungen stellen, um irgendwie „messbar“ zu machen, was mit den ganzen Geldern geschieht. Da kommt man nicht raus.

Trotzdem (oder gerade deswegen) sind aus meiner Sicht mehrere Aspekte in der Leitbildentwicklung hilfreich, die es zu beachten gilt:

Prozess mehr als Präsentation

Kühl (2017:68) schreibt, dass „die Verständigung über einen Wertekatalog zwischen Management und Mitarbeitern (…) im Prozess der Erstellung des Leitbildes und nicht im Moment der Präsentation“ erfolgt.

M.a.W.: Der Prozess der Leitbildentwicklung in der Sozialwirtschaft ist wichtiger als die Präsentation auf der Website, in Hochglanzbroschüren oder auf schicken Postern an Wänden.

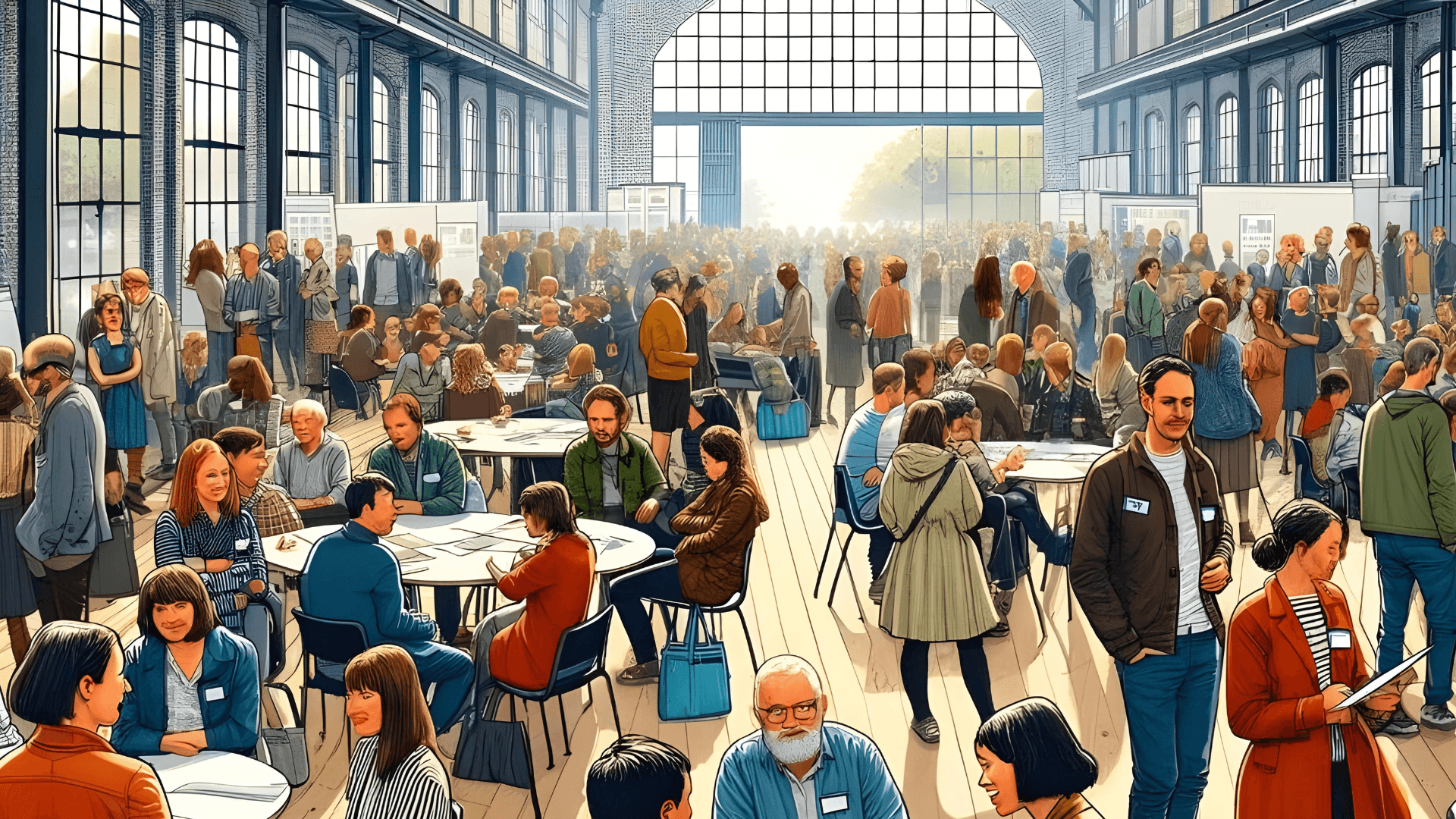

Nachvollziehbar, aber mühsam. Denn anstatt allein im stillen Kämmerlein ein fertiges Leitbild zu erarbeiten und dann zu verkünden, geht’s um die partizipative Erarbeitung des Leitbilds, da ein Leitbild ein Produkt interner Kommunikationsprozesse ist. Es entsteht durch die Auseinandersetzung der Organisation mit sich selbst und ihrer Umwelt.

Entsprechend relevant sind die Partizipationsmöglichkeiten am Prozess der Leitbildentwicklung.

Den Prozess effizient gestalten

Organisationen der Sozialwirtschaft sind keine StartUps mit ein paar Mitarbeitenden. Wir haben es oftmals mit „Konzernstrukturen“ zu tun, mit mehreren tausend Mitarbeiter:innen, die dann auch noch sehr dezentral in häufig völlig verschiedenen Arbeitsfeldern tätig sind.

Partizipation kann in diesen Kontexten entsprechend nicht bedeuten, dass jede:r „seinen Senf“ von Beginn an zum Leitbild beitragen kann. Das wäre vielleicht spannend, aber wenig funktional geschweige denn effizient.

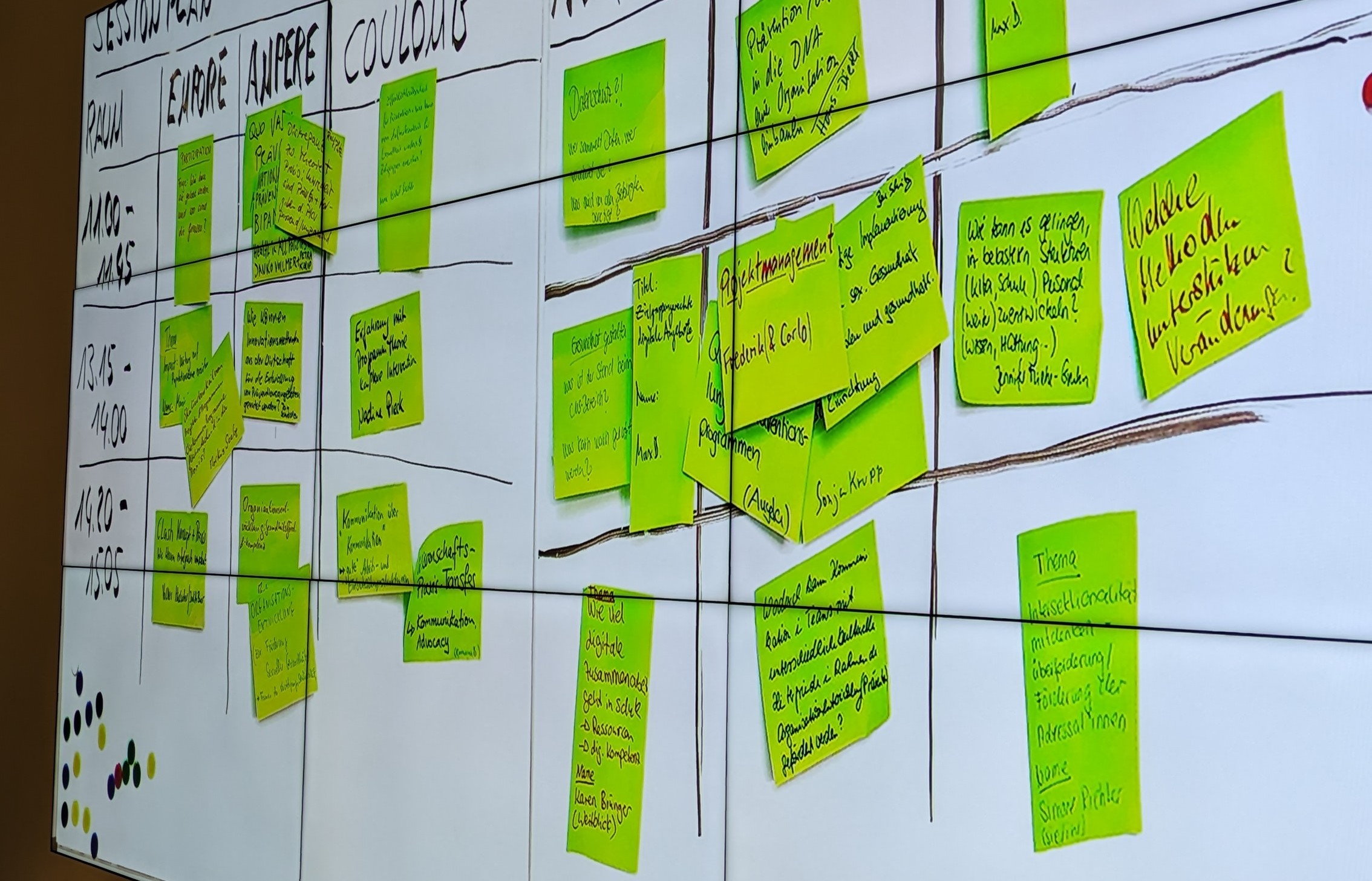

Entsprechend gilt es, Partizipation effizient zu gestalten. Für mich heißt das konkret, im ersten Schritt (wenn möglich) so etwas wie einen „KickOff“ durchzuführen – eine Großgruppenveranstaltung (bspw. Open Space), in der Eindrücke, Aussagen, Meinungen usw. gesammelt werden. Hier kann es nicht darum gehen, konkrete Aussagen zum Leitbild zu diskutieren, das sprengt den Rahmen.

Im zweiten Schritt werden die Ergebnisse des KickOffs durch eine idealerweise interdisziplinär zusammengesetzte Projektgruppe zu einem weitgehend ausgearbeiteten Leitbildentwurf zusammengeführt.

Der dritte Schritt ist dann, den Entwurf zur ernsthaften Diskussion zu stellen. Ich betone das „ernsthaft“, da Mitarbeiter:innen sehr schnell spüren, wenn es reine Informationsveranstaltungen sind und kritische Einwände und Anregungen folgenlos bleiben.

Von Werten zu Prinzipien

Neben der partizipativen Erarbeitung von für die Organisation passenden Werten ist die Ableitung von aus den Werten folgenden, handlungsleitenden Prinzipien relevant.

Prinzipien lassen sich als allgemeingültige und nicht verhandelbare Spielregeln oder Handlungsleitlinien für die Arbeit in Teams und Organisationen definieren, die sich aus den formulierten Werten ableiten.

Wichtig ist dann, die aus den Werten abgeleiteten Prinzipien zum einen möglichst präsent zu halten. In Teamsitzungen, Gesprächen unter Mitarbeiter:innen und Führungskräften ebenso wie in Gesprächen mit Klient:innen sollten die Prinzipien tatsächlich angewendet werden, um der Gefahr zu begegnen, ein ähnliches Schicksal zu erleiden wie viele vergilbte Leitbilder vieler Organisationen:

Zwar existent, aber alles andere als lebendig.

Leitbildpyramide mehr als Leitbild

Der Begriff der Leitbildpyramide kommt aus dem Kontext der Strategiearbeit.

Unter einer Leitbildpyramide verstehe ich die Zusammenführung von der Vision, der Mission, den Werten, den Prinzipien und der Strategie(n) der Organisation an einem Ort (bzw. in einem Dokument).

Denn die Strategie(n) der Organisation sollten sich auf den bzw. die Zweck(e) der Organisation beziehen und damit darauf, wozu die Organisation existiert.

Und wenn man die Pyramide von unten betrachtet, ergeben sich über die Strategie(n) (hoffentlich) auch Orientierungen, wie die im Leitbild formulierten Werte mit Leben gefüllt werden.

Weiterentwicklung

Im Beitrag zur Strategieentwicklung in Organisationen der Sozialen Arbeit habe ich geschrieben, dass ich mir unschlüssig bin, ob Organisationen alle paar Jahre eine neue Strategie benötigen.

Selbstverständlich ist es sinnvoll, regelmäßig aus dem Alltag auszusteigen und zu überlegen, was in Zukunft für die eigene Organisation überlebenswichtig sein wird. Genau dazu dienen beispielsweise „Strategieklausuren“. Genauso wichtig ist es jedoch, kontinuierlich über die Zukunft nachzudenken und die Strategie(n) regelmäßig (z. B. jährlich) zu überprüfen und weiterzuentwickeln.

Gleiches gilt auch für das Leitbild.

Es reicht aus meiner Sicht nicht aus, das Leitbild alle paar Jahre hervorzukramen, sich zu wundern und dann den Prozess der Leitbildentwicklung zu beginnen. Sinnvoller ist es, das Leitbild kontinuierlich und vor dem Hintergrund der aktuellen Bedingungen anzupassen.

Wenn ein Leitbild jedoch so genutzt wird, wie oben beschrieben, dann passiert das automatisch: Solange das Leitbild kontinuierlich im Fokus der Organisation bleibt und bei Neueinstellungen, Teamsitzungen, Entscheidungen usw. als Orientierung dient und nicht erst nach zehn Jahren hektisch hervorgeholt wird, erfolgen Anpassungen automatisch, da sich die Realität geändert hat.

Darüber hinaus empfehle ich, regelmäßige Zyklen der Überprüfung festzulegen und das Leitbild beispielsweise einmal im Jahr in der Leitungsklausur anzuschauen. Im Sinne einer Retrospektive sollte dann bewusst entschieden werden, ob und gegebenenfalls welche Anpassungen notwendig sind.

So bleibt das Leitbild ein lebendiges Dokument der Organisation.

Ehrlich sein

Wie ich oben geschrieben habe, gehen mit den Formulierungen von Werten oftmals Widersprüche einher (bspw. Wirtschaftlichkeit vs. Mensch im Mittelpunkt).

Anstatt so zu tun, als würden diese Widersprüche nicht existieren, und die formulierten Werte als „verbindliche Grundlage unserer Arbeit” darzustellen, macht es aus meiner Sicht mehr Sinn, die Widersprüche beispielsweise in der Präambel zum Leitbild bspw. wie folgt anzusprechen:

„Unser Leitbild formuliert Werte, die unser Handeln leiten und prägen sollen. Wir sind uns bewusst, dass einige dieser Werte in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen können, beispielsweise die Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und dem Wohl des Einzelnen. Diese Widersprüche betrachten wir nicht als Problem, sondern als Ausdruck der Vielfalt und Komplexität unserer Aufgaben. Sie eröffnen Raum für ehrlichen Dialog und verantwortungsvolle Entscheidungen, die den jeweiligen Kontext berücksichtigen. Unser Ziel ist es, diese Spannungsfelder nicht zu ignorieren, sondern sie aktiv und bewusst auszubalancieren.“

Neben dem, dass die Mitarbeitenden gut mit Ehrlichkeit umgehen können, wird so auch dem Frust bei allen Stakeholdern vorgebeugt, der entsteht, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, die einen der formulierten Werte verletzen.

Fazit, oder: Erfolgsfaktoren für die gelingende Leitbildentwicklung in der Sozialwirtschaft

Zusammenfassend solltest Du Dir immer die Frage stellen, welches Problem die angestrebte Lösung lösen soll. Das gilt nicht nur, aber auch für die Leitbildentwicklung in der Sozialwirtschaft.

Und die Befassung damit zeigt auf, dass Leitbilder gerade in Organisationen der Sozialen Arbeit wichtig und notwendig sind, die Hoffnungen auf Orientierung nach innen und außen jedoch meist nicht erfüllt werden können.

Das führt aber nicht dazu, die Leitbildentwicklung zu vernachlässigen, sondern dazu, sich über die Herausforderungen bewusst zu werden. So kann es gelingen, die Widersprüche in Möglichkeiten der bewussten Auseinandersetzung zu transferieren.

Und das wiederum hilft allen Beteiligten – Mitarbeitenden, Klient:innen, Kostenträgern und der Öffentlichkeit.

Das Leitbild kann so zu einem kraftvollen Instrument werden, das auch dazu beiträgt, die Organisationskultur mitzugestalten und die Qualität der Arbeit zu sichern.

Voraussetzung dafür ist ein effektiver, effizienter und partizipativer Entwicklungsprozess, der den Prozess der Arbeit am Leitbild ins Zentrum rückt und die Spezifika von Organisationen der Sozialen Arbeit berücksichtigt.

Wie ist es bei Dir: Kennst Du das Leitbild Deiner Organisation? Wie war der Prozess? Lass‘ doch gerne einen Kommentar hier auf dem Blog oder schreib‘ mir direkt per Mail.

Ach ja, und natürlich stehe ich Dir gerne zu Fragen rund um die Leitbildentwicklung in Deiner Organisation zur Verfügung.

Quellen:

- Epe, H., Ottmann, S. (2024): Wirkungsorientierung als ein Leitprinzip in Leitbildern der Sozialen Arbeit. Zugriff am: 16.05.2025. Verfügbar unter: https://blog.soziale-wirkung.de/2022/12/21/wirkungsorientierung-leitprinzip-leitbild-soziale-arbeit/

- Gesmann, S., Merchel, J. (2021): Systemisches Management in Organisationen der Sozialen Arbeit. Handbuch für Studium und Praxis. 2. Auflage. Carl-Auer-Verlag.

- Grunwald, K. (2022): Management sozialwirtschaftlicher Organisationen. Eine Einführung. Springer VS.

- Kühl, S. (2017): Leitbilder erarbeiten. Eine kurze organisationstheoretisch informierte Handreichung. Springer VS.

- Luhmann, N. (1972): Rechtssoziologie. Rowohlt.

Neueste Kommentare