Es ist schon spannend, oder? Viele Unternehmen versuchen über Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Organisationskultur, über großartig klingende Leitbilder, intensive Mitarbeitergespräche, über aufwendige Befragungen der gesamten Belegschaft und viele weitere Aktionen die Verbundenheit zur eigenen Organisation und zur eigenen Arbeit im Alltag zu erhöhen. Der Aufwand, den viele – auch soziale – Organisationen in diesem Bereich betreiben, ist hoch. Und dann kommt eine Pandemie, eine echte, ernsthafte Krise, die alles von den Mitarbeiter*innen, den Führungskräften und der gesamten Organisation abverlangt. Und ganz aktuell kommt auch noch der Ukraine-Krieg hinzu. Dabei ist noch unklar, was uns und Ihnen abverlangt werden wird. Zweifelsohne waren die Anstrengungen in der Krise mehr als belastend. Und sie sind es immer noch. Aber: Die Verbundenheit zur Organisation in der Krise steigt – zumindest kurzfristig. Wie aber kann es gelingen, diese Verbundenheit langfristig zu behalten und eine Kultur der Verbundenheit zu gestalten?

Dazu findest Du hier einige Gedanken, die ich als Impuls auf einer Führungskräfteklausur eines großen, sozialen Trägers einbringen durfte.

Arbeiten im Krisenmodus

In meinen Gesprächen und Beratungen in vielen Organisationen konnte ich feststellen, dass Zusammenhalt und Verbundenheit im Team, in der Abteilung, in der Gesamtorganisation in dieser Krise zugenommen hat.

Die Arbeit im Krisenstab, der regelmäßige, schnelle Austausch, auch Entscheidungen, die noch vor wenigen Wochen, Monaten, geschweige denn Jahren undenkbar gewesen wären, haben gezeigt, dass es in der Krise zählt, zusammenzustehen! Die aktuellen, dramatischen politischen Entwicklungen zeigen Ähnliches auf europäisches Ebene: Eine höhere Solidarität und ein höheres Gemeinschaftsgefühl gab es selten. Selbst die totgeredete NATO ist lebendiger denn je (auch wenn ich ko… könnte, dass ein Krieg und die damit einhergehenden massiven Massnahmen Auslöser dafür sind).

Klar ist aber: In der Krise müssen, können und wollen wir gemeinsam das Chaos bewältigen!

Ja, natürlich, das ist auch pauschal und funktioniert längst nicht immer!

Natürlich gab und gibt es auch gegenteilige Entwicklungen:

Homeoffice, digitale Arbeit und digitale Führung, – gerade im sozialen Bereich waren wir das nicht gewohnt – führten, schlecht umgesetzt, auch zu Entfremdung und offener oder versteckter Distanzierung.

Und aktuell erlebten wir in der Gesellschaft Spaltungstendenzen, ein Auseinanderdriften mehr oder minder sachlich begründeter Meinungen, angefeuert durch die Debatten um die „richtigen“ Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie.

Innerhalb der Organisationen spitzen sich die Diskussionen zu, wenn es um die einrichtungsbezogene Impfpflicht geht. Wir beobachten:

Teams driften auseinander, Menschen, die vorher gemeinsam (und oft gut) miteinander gearbeitet haben, sprechen nicht mehr miteinander, beschimpfen sich, können oder wollen die Haltungen und Meinungen der jeweils anderen Seite nicht verstehen.

Lebensrelevanz

Hier will ich aber bei den positiven Auswirkungen der Krisenbewältigung bleiben (nicht: den positiven Auswirkungen der Krise. So finde ich den Ausspruch der „Krise als Chance“ ziemlich unpassend, da die Auswirkungen zu dramatisch sind und waren).

In vielen Gesprächen und Beratungen, die ich mit Menschen und in den unterschiedlichsten Sozialen Organisationen geführt habe, wurde in den letzten Monaten sehr klar erkannt und bekannt:

Jetzt müssen wir ran, jetzt sind wir, die Mitarbeiter*innen und die Führungskräfte im Sozialwesen, gefordert. Jetzt, in der Krise, ist es Zeit, die uns anvertrauten Menschen in unseren Organisationen, Mitarbeiter*innen, vor allem aber unsere Klient*innen bestmöglich zu schützen und zu unterstützen!

Diesbezüglich hat sich – nicht zu Unrecht – der Begriff der „Systemrelevanz“ unserer Branche etabliert.

Da kann man schon mal klatschen, finde ich… ;-/

Dieser “neue” Begriff der Systemrelevanz trifft die Aufgabe zwar schon recht genau, aber aus meiner Sicht ist er zu schwach, sowohl in der Aufgabenbeschreibung wie in seinem Aufmerksamkeitswert:

Natürlich sind soziale Organisationen dafür da, das System, die Gesellschaft am Laufen zu halten (der Hinweis auf das Triple-Mandat Sozialer Arbeit sei hier nur kurz angeführt).

In vielen Fällen und gerade in stationären Einrichtungen der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, mit alten Menschen und auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geht es um mehr als Systemrelevanz. Hier geht es um weit mehr:

Es geht um “Lebensrelevanz“!

Ja, und häufig geht es in unseren Organisationen sogar um “Überlebensrelevanz”!

Menschen in Sozialen Berufen haben in den letzten beiden Jahren mit aller Kraft versucht, das Überleben der anderen sicherzustellen. Das ist weit mehr als Systemrelevanz.

Und oft waren sie sich in dieser Aufgabe sehr nah, sehr miteinander verbunden.

Was aber liegt hinter der häufig spürbaren, häufig gewachsenen Verbundenheit in der Krise? Was bedingt, dass plötzlich alle oder zumindest fast alle Menschen in der Organisation „an einem Strang“ gezogen haben und dann auch noch in eine Richtung?

Was führt zur Verbundenheit in der Krise?

Ein Aspekt liegt auf der Hand: Im Vordergrund steht die gemeinsame Aufgabe. Der Zweck des Handelns in der Krise ist klar. In der Krise wird unmittelbar deutlich, um was es geht. Es geht um mehr als um einen beliebigen Job!

Die Diskussionen über das gemeinsame Ziel sind damit obsolet. Denn das gemeinsame Ziel liegt unmittelbar, offen-sichtlich, schmerzlich sichtbar vor uns: Krisenbewältigung! Wir müssen gemeinsam gut durch die Krise kommen!

Spannende Frage in diesem Zusammenhang:

Trägt das Fundament unserer wechselseitigen Beziehungen – auch in der Krise?

Ohne eine stabile Beziehungsbasis besteht die Gefahr, dass sich die Menschen in der Krise nicht auf das gemeinsame Ziel fokussieren, sondern einzig und allein auf die Rettung der eigenen Haut.

Hier lassen sich auch persönliche, innerfamiliäre Entwicklungen feststellen: In der Krise hat das engste Umfeld, haben Familie und Freunde Priorität. Das sind die Menschen, zu denen man die engste Beziehung hat.

Hier ein kleiner Filmausschnitt, den Du vermutlich kennst: Es ist die Schlussszene aus dem Film „Der Club der toten Dichter“.

Der Clip zeigt, wie stabil das Fundament der Beziehung der Schüler zu ihrem Lehrer ist. Ohne diese Basis, ohne die tiefe, innige Beziehung wäre niemand aufgestanden! Niemand hätte sich den formalen Vorgaben, den Regeln widersetzt!

Der Filmausschnitt zeigt aber auch, dass es manchmal notwendig, ja, unumgänglich ist, Dinge anzusprechen, die nicht der Regel, nicht der Kultur, nicht dem Mainstream entsprechen.

Nur dann, wenn es möglich ist, Dinge anzusprechen, die im tiefen Inneren verborgen liegen, kommt alles zur Sprache, was wichtig ist, um eine Situation, eine problematische Aufgabe, ja auch eine Krise gemeinsam zu bewältigen.

Wie lässt sich Verbundenheit über die Krise hinaus in der täglichen Arbeit gestalten?

Für den Arbeitsalltag als Führungskraft ist es wichtig, von Machbarkeitsfantasien Abstand zu nehmen:

Verbundenheit ist nichts, was sich gesteuert herstellen lässt!

Beziehung lässt sich nicht verordnen – unabhängig von der Position in der Hierarchie, unabhängig von “formalen” Macht.

Führungsaufgabe ist vielmehr, die Bedingungen und Strukturen zu gestalten, in denen Beziehung, in denen Verbundenheit erlebt und neu gelebt werden kann!

Und eine der Grundbedingungen für gelingende Beziehung der Menschen untereinander ist es, psychologisch sichere Gesprächsräume – Dialogräume zu schaffen.

Mit Dialogräumen – ich habe das im verlinkten Beitrag ausführlich beschrieben – meine ich Räume und Zeiten, in denen sich die Mitarbeiter*innen psychologisch sicher fühlen, Dinge anzusprechen, die ggf. nicht dem Mainstream, ggf. nicht der offiziellen Linie der Organisation entsprechen.

In derartigen Räumen und Zeiten muss es möglich sein,

- Fragen zu stellen,

- neugierig zu sein,

- eigene Fehler zuzugeben,

- unbequeme Informationen zu teilen,

- oder auch Position gegen einen Vorschlag einer hierarchisch übergeordneten Person, Gruppe oder Stelle zu beziehen.

In den Dialogräumen ist es notwendig, echtes Zuhören gelingen zu lassen.

Zuhören bedeutet hier mehr, als den Fokus (nahezu) ausschließlich auf Daten und Fakten zu legen. Natürlich ist es auch im Bereich der “Daten und Fakten” wichtig, bewusst Unterschiede und Widersprüche zum Gewohnten wahrzunehmen und zu versuchen, diese mit gewohnten Mustern zu verknüpfen. Ganz klar: die sachliche Auseinandersetzung über Daten und Fakten öffnet das (logische) Denken. Dies ist aber nur die erste Ebene.

Die relevante (und leider oft zu wenig beachtete) Ebene des Zuhörens ist die Öffnung des Fühlens. Hier kommt Empathie ins Spiel und der Versuch, den Anderen wirklich, man könnte auch sagen: vollständig wahrzunehmen.

Erst wenn das Konkurrenzdenken überwunden wird, wenn das gemeinsame Lernen in den Vordergrund rücken, können die Beziehungen der einzelnen Stakeholder und das größer werdende Vertrauen einen echten Dialog auf Augenhöhe und – in seiner Folge – vor allem gegenseitiges Verstehen ermöglichen.

Aus der Öffnung des Fühlens und des damit einhergehenden gegenseitigen Verständnisses der Menschen können dann neues Handeln, neue Ideen, echte Weiterentwicklung, tatsächlicher Fortschritt entstehen.

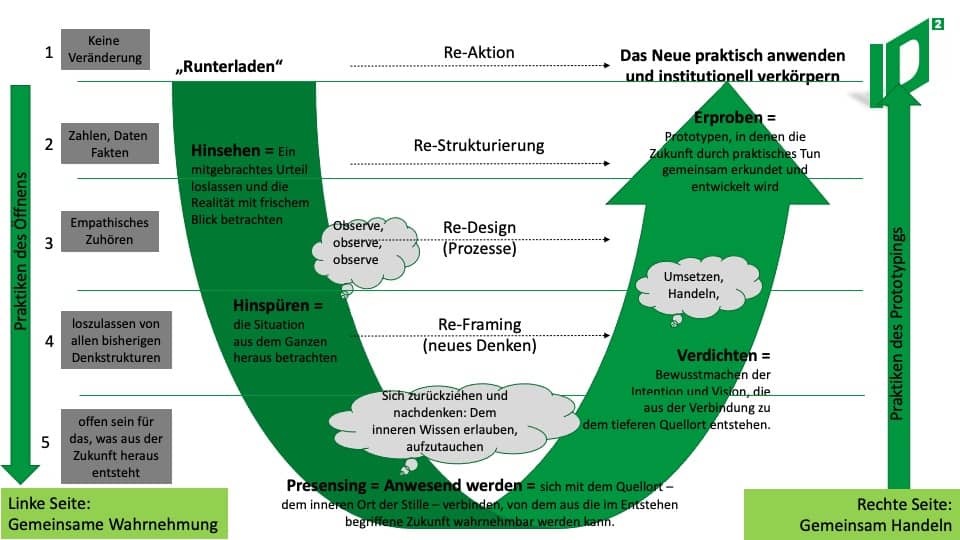

Hier wiederum der Hinweis auf die Theorie U, in der dieses Vorgehen umfassend dargelegt ist.

Konkret bedeutet dies, dass es – vor allem, aber nicht nur in konfliktbehafteten Situationen – Regeln bedarf, an die man sich in den Gesprächen verbindlich halten muss. Es gilt, den Mitgliedern eines Teams vorab definierte und damit für alle gleiche Redeanteile zuzugestehen – unabhängig von der hierarchischen Position.

Das kann in gesonderten Runden sein, in explizit einberufenen, zu bestimmten Themen stattfindenden Dialogräumen. Das kann aber auch im Alltag, bspw. in den gemeinsamen Teamsitzungen sein.

Hier lohnt sich eine Abwandlung des für Paare konzipierten „Zwiegesprächs„, das nach festen Regeln jedem Partner feste und gleiche Redeanteile zuweist, um in verzwickten Situationen wieder zueinander finden zu können.

Agile Arbeit in einer Kultur der Verbundenheit verbindlich gestalten

Abschließend lohnt sich noch einen Blick auf die aktuellen Diskussionen rund um agiles Projekt-Management, agile Führung und die Arbeit in zunehmend selbstbestimmt agierenden Teams:

In den aktuell alle Bereiche unseres Lebens tangierenden dynamischen und komplexen Veränderungen, auf privater, beruflicher wie sich auf gesellschaftlicher Ebene, ist es entscheidend, schnell und anpassungsfähig zu agieren.

Die Entwicklungen der Pandemie in den letzten beiden Jahren haben die sowieso schon vorherrschende Veränderungsgeschwindigkeit auf noch mal ein neues Level gehoben und der Krieg in der Ukraine zeigen, dass wir ganz bestimmt nicht in ruhigere Zeiten kommen werden.

Und gerade in diesen komplexen Settings, wo der Weg zum Ziel ebensowenig klar ist wie das Ziel selbst, lohnt sich agiles Arbeiten.

Voraussetzung für agile Arbeit sind (mindestens) zwei Aspekte, die ich hier betonen will:

Zum einen ist Kern agilen Arbeitens, sich in kurzen Iterationen, Schleifen lernend voranzubewegen.

Nicht mehr das vorab definierte Ziel steht im Vordergrund und muss auf Teufel komm raus erreicht werden, sondern die Anpassung an sich verändernde Bedingungen und das schnelle Nachsteuern und Reagieren auf neue Entwicklungen ist relevant.

In der Projekt- und Angebots-, aber auch in der Organisationsentwicklung reden wir von Iterationen, die nur ein paar Wochen umfassen, in der Strategieentwicklung und -umsetzung können die Schleifen auch Quartale oder noch etwas längere Zeiträume umfassen. Wichtig ist, nach den Zeitintervallen Retrospektiven durchzuführen und gemeinsam zu lernen!

Zum anderen ist relevant, dass die für die selbstbestimmte Arbeit innerhalb der Zeitintervalle festgelegten Bedingungen, Regeln und Vorgaben verbindlich von allen Beteiligten eingehalten werden. Dabei stellen sich bspw. folgende Fragen, die vorab zu klären sind:

- Wann werden die Fortschritte überprüft?

- Wann finden Retrospektiven statt?

- Wann werden Ergebnisse geteilt?

- Über welches Medium kommunizieren wir unsere Arbeit?

- Wer entscheidet über Änderungen?

- …

All dies ist vorab zu klären und dann verbindlich einzuhalten.

Das heißt nicht, dass diese Regeln und Vorgaben in Stein gemeißelt sind und nicht mehr verändert werden dürfen. Aber für einen wiederum vorab definierten Zeitraum müssen sich alle Beteiligten verbindlich an die vorab definierten Regeln halten. Sonst kommt es zur Beliebigkeit.

Beliebigkeit aber macht es unmöglich, Fortschritte und Auswirkungen der Arbeit auf bestimmte Ursachen zurückzuführen. Beliebigkeit führt dazu, dass irgendwer irgendwas irgendwie macht und daraus vielleicht – vielleicht aber auch nicht – Entwicklung geschieht.

Interessant ist noch ein Blick auf die sog. Scrum-Werte, also Werte, die grundlegend für ein „Funktionieren“ der Methode Scrum sind und für ein guten Umgang miteinander und für (psychologische) Sicherheit sorgen sollen. Die fünf Scrum-Werte sind:

- Mut,

- Fokus,

- Offenheit,

- Respekt und

- Verbindlichkeit.

Damit soll der angesprochenen Beliebigkeit innerhalb der selbstbestimmt agierenden Teams, die die Methode Scrum nutzen, entgegnet werden.

Denn Beliebigkeit führt vor allem dazu, dass die Verbundenheit zur Arbeit und zu den Menschen im beruflichen Umfeld leidet.

Wenn ich mich nicht mehr auf das verlassen kann, was vorab ausgemacht wurde, verliere ich das Vertrauen – in die Menschen, die Arbeit, die Organisation. Und verloren gegangenes Vertrauen untergräbt jede Beziehung und damit die Annäherung an Verbundenheit!

Sehr schmerzlich haben wir das, diesen Bruch und das damit einhergehende fehlende Vertrauen in den letzten Wochen auf internationaler Ebene erleben dürfen. Alle vorab definierten Regeln wurden gebrochen.

Damit wurde jegliche Verhandlungsoption aufgegeben und jegliches Vertrauen zerstört.

Eine Kultur der Verbundenheit entwickelt sich durch Verbindlichkeit

Abschließend will noch einmal zusammenführend:

Die Herstellung von Verbindlichkeit, das Einhalten von Vorgaben, gilt – neben dem agilen Arbeiten – auch für die vorab beschriebenen Gesprächsräume. Sie machen es möglich, sich trotz auch massiver Meinungsverschiedenheit wieder näher zu kommen, wieder zu einer gemeinsamen Verbundenheit zu kommen.

Zu dem, was wirklich zählt!

Verbundenheit braucht Verbindlichkeit gegenüber vorab gemeinsam definierten Regeln und Strukturen, die einen Rahmen schaffen, wie wir miteinander sprechen und Zusammenarbeit gestalten wollen. Daraus entwickelt sich eine trag- und zukunftsfähige Kultur der Verbundenheit in Organisationen.

P.S.: Was tust Du in Deiner Organisation, um eine Kultur der Verbundenheit herzustellen? Schreib es doch kurz in die Kommentare, würde mich sehr freuen!

Und wenn Du auf der Suche bist nach jemandem, der einen inspirierenden Impuls auf der nächsten Veranstaltung Deiner Organisation hält, dann sprich mich gerne an und wir schauen, was ich für Dich tun kann.

Neueste Kommentare