Vorab, weil es wichtig ist: Ich will hiermit den Fachkräftemangel in der Sozialen Arbeit alles andere als schön reden. Die Auswirkungen heute und in Zukunft sind gravierend und die Analyse, dass dadurch der Sektor „vor dem Kollaps“ steht, wie es Hohendanner, Rocha und Steinke in ihrem gleichnamigen Buch eindrücklich beschreiben, ist bittere Realität. Ich bin jedoch auch davon überzeugt, dass es angesichts des Fachkräftemangels nicht ausreicht, zu jammern, sondern gleichzeitig die Möglichkeiten, die durch die herausfordernde Situation entstehen, in den Blick genommen werden müssen – für Mitarbeitende und Führungskräfte, für Organisationen der Sozialen Arbeit und für die Profession Soziale Arbeit als Ganzes. Entsprechend versucht der Beitrag, den Fachkräftemangel als Chance zu betrachten und 10 Möglichkeiten aufzuzeigen, die mit dem Fachkräftemangel in der Sozialen Arbeit einhergehen.

Ich will damit Mut machen, den Kopf aus dem Sand zu nehmen und sich neu Denken (und Handeln) zu erlauben. Ich will damit ermöglichen, trotz aller Schwierigkeiten immer wieder „proaktiv“ an die heute und in Zukunft mehr als wichtige Soziale Arbeit heranzugehen und eigene Einflussbereiche zu entdecken und zu nutzen.

Außerdem – und dann gehts auch schon los mit den Chancen – bin ich davon überzeugt, dass wir in der Sozialen Arbeit mehr „unternehmerisches Denken“ im besten Sinne brauchen. Und erfolgreiche Unternehmer:innen denken – wie die Forschungen rund um „Effectuation“ zeigen – in Möglichkeiten und fragen immer wieder „Was haben, was können, wen kennen wir, um diese Herausforderung zu lösen?”. Sie denken viel weniger ans Ziel (bspw. „Bewältigung des Fachkräftemangels“), sondern überlegen, was mit den vorhandenen Mitteln, Kompetenzen, Beziehungen… ein nächster Schritt auf dem Weg sein kann.

Und wenn Dir noch mehr Möglichkeiten rund um den Fachkräftemangel in der Sozialen Arbeit einfallen, immer her damit.

Ich unterteile im Folgenden die Chancen in drei Ebenen – Chancen für die Menschen, Chancen für die Organisationen und – im Fazit – Chancen des Fachkräftemangels für die Sozialen Arbeit.

Fachkräftemangel als Chance für die Menschen

Mit den individuellen Chancen meine ich die Chancen, die mit dem Fachkräftemangel für die Mitarbeitende in sozialen Organisationen einhergehen. Und Führungskräfte sind auch Menschen 😉

Chance 1: Bessere Arbeitsbedingungen

Logisch, das liegt auf der Hand: Auch wenn es aus Perspektive der Organisation problematisch ist, ermöglicht der Fachkräftemangel für die Mitarbeitenden ganz neue Verhandlungspositionen. Überspitzt formuliert hat sich durch den Fachkräftemangel in der Sozialen Arbeit eine Machtverschiebung von der Organisation hin zu den Mitarbeitenden vollzogen. Nicht mehr die Organisation gibt vor, was zu tun ist „und basta“, sondern die Mitarbeitenden können ein gewichtiges Wörtchen mitreden, wie sie sich ihren Arbeitsplatz und damit die Arbeitsbedingungen wünschen.

Jaja, mir ist sehr bewusst, dass mit der Machtverschiebung die Gefahr einhergeht, zu übertreiben:

Da wird schneller gekündigt, als Lucky Luke seinen Colt ziehen kann, da werden die Bedürfnisse des Hamsters über die der Klientel gestellt und vom Arbeitgeber erwartet, für das persönliche Glück Verantwortung zu tragen. Das meine ich mit der Chance auf bessere Arbeitsbedingungen natürlich nicht.

Ich will hier auch explizit darauf hinweisen, dass wir uns in der Sozialen Arbeit befinden. Homeoffice und Streetwork passen genauso wenig zusammen wie „nine to five“ und die stationäre Jugend- oder Eingliederungshilfe. Kinder in Kitas sind heute und werden auch in Zukunft in Kitas zu betreuen sein und in der stationären Altenhilfe riecht nicht jeder Ausfluss nach Lavendel. Soziale Arbeit ist vornehmlich Arbeit – wie eine Haustür kein Haus, sondern erstmal Tür ist.

Aber diese Arbeit kann hinterfragt werden: Warum machen wir das hier so? Gibt es keine Alternativen dazu? Das beginnt bei geteilten Diensten in stationären Kontexten, geht über die Verschlankung von dysfunktionalen Prozessen bis hin zur Ausstattung der Arbeitsplätze.

Anstatt aber die Verantwortung für die Verbesserungen allein „nach oben“ abzugeben, ist es sinnvoll, wenn Mitarbeiter:innen ihren „circle of influence“ – ihren Einflussbereich – betrachten und mit konkreten Vorschlägen an ihre Führungskräfte herantreten. Neben den gesteigerten Partizipationsmöglichkeiten ergeben sich dadurch deutlich passendere Lösungen, als wenn wieder jemand über die Arbeitsbedingungen entscheidet, der:die eigentlich gar nicht wirklich tief drinsteckt.

Chance 2: Arbeitsplatzsicherheit

Könnte auch unter Chance 1, da bin ich mir nicht sicher:

Menschen arbeiten dann gut (und gerne) wenn die im SCARF-Modell (und andere Modelle bestätigen das in ähnlicher Weise) beschriebenen Aspekte am Arbeitsplatz gegeben sind:

- Anerkennung,

- Sicherheit,

- Autonomie,

- Verbundenheit und

- Fairness.

Mehr zum SCARF-Modell findest Du hier.

Und es ist wiederum logisch, dass der Fachkräftemangel die Arbeitsplatzsicherheit erhöht. Überspitzt formuliert könnte man fragen, warum Menschen in der Sozialen Arbeit überhaupt noch einen befristeten Job annehmen – es sei denn, sie wollen dies explizit?

Aus Perspektive der Organisationen lässt sich auf diesen Aspekt natürlich wieder mit einer anderen Brille schauen:

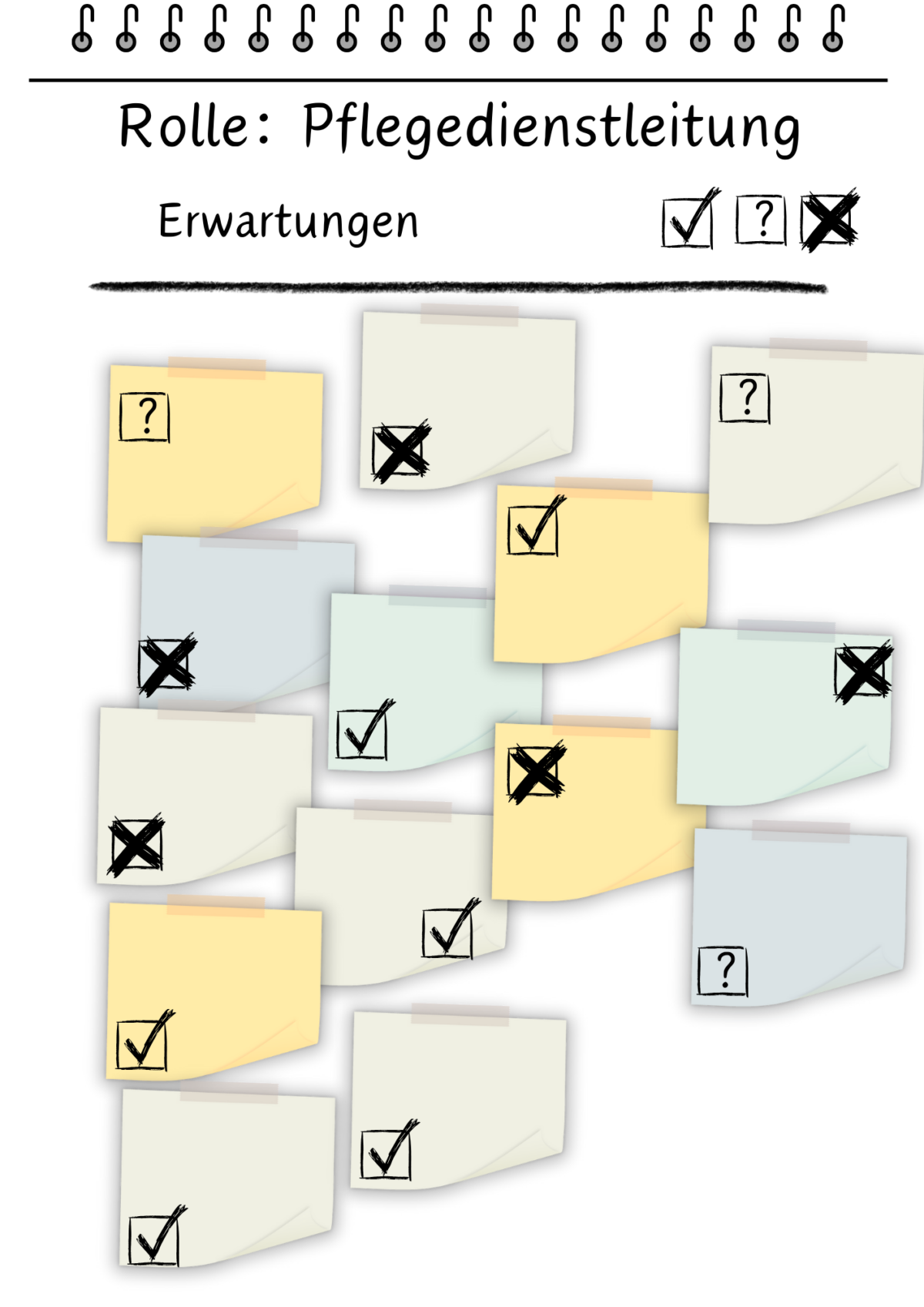

Manchmal wäre die Möglichkeit, die Mitgliedschaft eines:einer Mitarbeitenden einfacher zu beenden, wünschenswert. Hier – dazu später vielleicht mehr – plädiere ich aber dazu, dass die Organisationen weniger „ängstlich“ agieren sollten, als sie das meiner Wahrnehmung nach tun. Erfolgreiches „Employer Branding“ bedeutet aus meiner Perspektive nicht, dass zu tun, was die Mitarbeitenden wollen, sondern Strukturen und Bedingungen zu schaffen, um den Zweck der Organisation bestmöglich zu erfüllen. Dazu ist dann an der ein oder anderen Stelle vielleicht auch die Trennung von Mitarbeitenden notwendig.

Aber auch das gibt wiederum Klarheit, Sicherheit und Orientierung für alle Beteiligten. Meiner Erfahrung nach spricht diese Klarheit eher für als gegen einen Arbeitgeber, was mittelfristig zu mehr Bewerber:innen, vor allem aber zu einer gewünschten Organisationskultur führen kann.

Chance 3: Individuelles Lernen

Fritz B. Simon (vgl. 2019, 42f) beschreibt Lernen als Möglichkeit, interne Strukturen autopoietischer Systeme zu verändern, wenn diese „mit ihren etablierten Verhaltensweisen nicht erfolgreich sind“ (ebd., 42).

Der Blick auf die Arbeitsweisen der Professionellen in der Sozialen Arbeit zeigt, dass das „erfolgreiche“ Agieren zunehmend an Grenzen kommt. Als Beispiel steigen seit Jahren (und in den letzten Jahren verstärkt) die Burnout-Raten in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Ja, ich komme später noch zur Notwendigkeit des organisationalen Lernens, da ich der Überzeugung bin, dass es nicht ausreicht, die systemischen Probleme auf die Individuen zu verlagern, aber trotzdem:

Es besteht die Chance, die eigenen, ganz individuellen Arbeitsweisen zu hinterfragen und neu zu lernen. Angefangen von Zeit- und Selbstmanagement über den Umgang mit Stress und die Entwicklung „individueller Resilienz“ bis hin zur Auseinandersetzung mit fachlich-inhaltlichen und methodischen Fragen gelingender Sozialer Arbeit besteht durch den Fachkräftemangel die (leider nicht ganz freiwillige) Möglichkeit, neu zu lernen, wie „soziale Arbeit“ in der Sozialen Arbeit gelingt.

Der Blick in die Fachliteratur, in die Veröffentlichungen rund um Methoden Sozialer Arbeit, der Blick auf Studien und die gesamte Disziplin Sozialer Arbeit zeigt, dass wir enorm viel haben, was hilfreich sein kann – allein es fehlt das Wissen (und die Anwendung des Wissens) bei den Fachkräften. Anders gesagt:

Wenn es gelänge, in Studium ebenso wie in Aus-, Fort- und Weiterbildung verstärkt auf Kompetenzen für „gute“ Arbeit in der Sozialen Arbeit zu setzen und die Bewältigung der Herausforderungen des Fachkräftemangels immer (mindestens im Hintergrund) mitschwingen zu lassen, wäre das Lernen anderer Herangehensweisen möglich. Konkret:

Führungskompetenzen – als ein Beispiel – gewinnen auch für Fachkräfte Sozialer Arbeit an Bedeutung. Hintergrund ist die Notwendigkeit, in vielen Arbeitsfeldern nicht nur mit Fach-, sondern auch mit nicht ausgebildeten Hilfskräften zu arbeiten. Und diese müssen fachlich-inhaltlich (auch) durch die Fachkräfte geführt werden. Und Führung bezieht sich neben der Team- und der Organisationsführung eben auch auf die Selbstführung (vgl. bspw. Richter, Groth, 2023).

Chance 4: Lebensphasenorientierte Personalentwicklung

Der folgende Gedanke steht zwischen dem Individuum und der Organisation:

Angesichts der Notwendigkeit, aufgrund des demographischen Wandels neu über die Sicherstellung der Angebote bzw. das Funktionieren der Organisationen der Sozialen Arbeit insgesamt nachzudenken, wird es zunehmend relevant, die Beschäftigungsfähigkeit unter Berücksichtigung der Lebensphasen der Beschäftigten und der Verlängerung der Lebensarbeitszeit zunächst überhaupt in den Blick zu nehmen: Wer arbeitet wie lange (noch) in der eigenen Organisation? Wer befindet sich in welcher Lebensphase? Diese Betrachtung ermöglicht es dann, die Beschäftigungsfähigkeit zu fördern, um so Lebens- und Berufsphasen besser miteinander zu vereinbaren.

Neben dem, dass daraus individuelle Chancen erwachsen, ergeben sich auch für die Organisation enorme Vorteile. So kann über die Betrachtung der Lebensphasen auch eine deutliche „Ausweitung der Arbeitsmarktpartizipation“ erreicht werden, denn: Warum sollen Menschen, die Lust haben (oder finanziell darauf angewiesen) und in der Lage dazu sind, auch nach dem Erreichen des Rentenalters noch weiter zu arbeiten, daran gehindert werden?

Dazu jedoch bedarf es flexibler Möglichkeiten der Integration der Mitarbeitenden in die Organisation. Zu denken ist unter anderem an Projekte, in denen Menschen mit langjähriger Erfahrung mit ihrer Expertise eingebunden werden oder die Teilzeitbeschäftigung zum „Abpuffern“ von Ausfallzeiten.

Über diese Möglichkeiten ergeben sich ggf. auch für Mitarbeitende im „Regelbetrieb“ neue Möglichkeiten und Chancen, ihren Arbeitsalltag besser und angepasst an ihre jeweiligen Lebensphasen zu gestalten.

Fachkräftemangel als Chance für Organisationen der Sozialen Arbeit

Meine Perspektive in meiner Arbeit sind ja weniger die Menschen in den Organisationen als die Strukturen der Organisationen der Sozialen Arbeit als soziale Systeme. Deswegen sind die „individuellen Chancen“, die mit dem Fachkräftemangel einhergehen, alles andere als abschließend beschrieben. Falls Du zum vorhergehenden Punkt also Ergänzungen hast, immer her damit. Jetzt aber zu den Chancen, die mit dem Fachkräftemangel für Organisationen der Sozialen Arbeit einhergehen.

Chance 5: Lernen von Ambidextrie

Ich bleibe beim Lernen und übertrage die Gedanken der Chance 3 auf das soziale System „Organisation der Sozialen Arbeit“. Denn genau wie Menschen als psychische Systeme sind Organisationen autopoietische Systeme, die dann in der Lage sind zu lernen, wenn sie mit ihren etablierten Verhaltensweisen nicht erfolgreich sind.

Und wiederum sehr naheliegend und an vielen Stellen mehr als sichtbar ist, dass der Fachkräftemangel die etablierten Verhaltensweisen der Organisationen infrage stellt. Prominente Beispiele sind aufgrund des Fachkräftemangels in finanzielle Schieflage geratene Wohlfahrtsverbände.

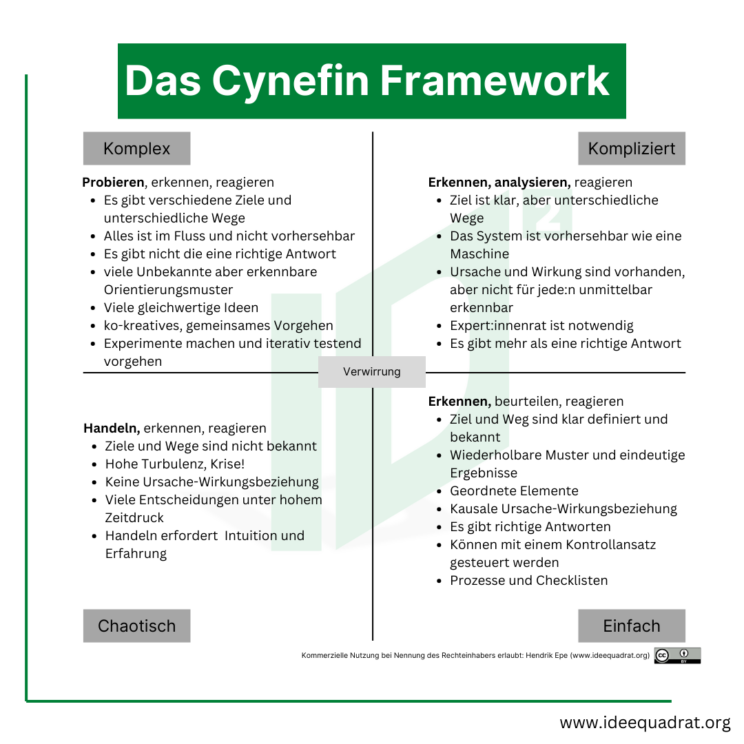

Problematisch am o.g. Zitat von Simon ist, dass es aus meiner Sicht reaktiv ist: Dann, wenn es nicht mehr geht, wird gelernt. Fraglich ist, wie „proaktives Lernen“ gelingen kann? Wie können aufziehende, aber noch nicht akute Probleme – verstanden als „Situationen und Begebenheiten, die von Beobachtern und Beobachterinnen als Differenz zwischen Soll und Ist erlebt und negativ bewertet werden (Seliger, 2022, 63) – antizipiert und dann daraus bereits gelernt werden?

Das ist für Organisationen nicht leicht, da das Aufrechterhalten des Alltagsgeschäfts und das gleichzeitige Beobachten und Antizipieren zukünftiger Entwicklungen „Beidhändigkeit“ braucht. Im organisationalen Kontext ist hier das Modell der Ambidextrie entscheidend.

Unter Ambidextrie ist „das Nebeneinander von Exploit-Modus (Bewährtes erhalten und optimieren) und Explore-Modus (Innovationen verfolgen) [zu verstehen]. Die beiden Modi sind wie zwei ‚Betriebssysteme‘ für Unternehmen, die sich gleichzeitig widersprechen und ergänzen und die beide absolut kritisch für langfristigen Erfolg sind“ (Thinktank Ambidextrie).

Ambidextrie zu lernen erfordert für Organisationen jedoch, Möglichkeiten zu schaffen, neben dem rein operativen Geschäft und der schrittweisen Optimierung von bestehenden Strukturen, Prozessen, Angeboten und Geschäftsmodellen gedanklich herauszutreten, neue Wege zu gehen und innovative Entwicklungen und Angebote schnell und agil voranzutreiben (vgl. hier).

Das ist einfacher gesagt als getan, denn explizit für Organisationen der Sozialen Arbeit ergeben sich neben der Herausforderung, das Alltagsgeschäft zu unterbrechen, echte Herausforderungen, die ich hier beschrieben habe. Sehr kurz zusammengefasst:

Aufgrund der externen Finanzierung sozialer Arbeit durch Leistungsträger sind die Möglichkeiten der innovativen Gestaltung neuer Angebote und Dienstleistungen, aber auch der Organisationsentwicklung begrenzt.

Hinzu kommt, dass die „zwei sich widersprechenden und gleichzeitig ergänzenden Betriebssysteme“ unterschiedliche Herangehensweisen brauchen, die – verkürzt – als „Management“ auf der einen (Aufrechterhaltung des Bestehenden) und „Unternehmertum“ auf der anderen Seite (Neuentwicklung und Umsetzung) gedacht werden können.

Für Führungskräfte in Organisationen der Sozialen Arbeit gilt es entsprechend, beide Perspektiven „in sich“ zu vereinen oder aber – eine echte Chance, aus meiner Sicht – Modelle des „Shared Leadership“ (geteilter Führung) zu testen. Oder warum sollte es sinnvoll sein, wenn angesichts der Herausforderungen nur eine Person den Hut für die Organisation, den Bereich, die Abteilung oder das Team aufhat?

Chance 6: Exnovation

Ambidextrie und organisationales Lernen sind ja eher die übergreifenden Gedanken. Wie können die Chancen aber im Konkreten aussehen?

Da ist natürlich die Chance der Exnovation hervorzuheben. Dazu findest Du hier ausführlichere Gedanken.

Zusammenfassend ist Exnovation die Abschaffung oder das Zurücknehmen von Angeboten, Prozessen, Praktiken oder Technologien, die erfolgreich waren, aber nicht mehr wirksam sind oder nicht mehr mit der Strategie übereinstimmen. Damit wird schon deutlich, dass Exnovation intern wie extern betrachtet werden kann:

Intern geht es um die Frage, wie wirksam interne Zwecke, Organisationsstrukturen im Sinne von Hierarchien oder Prozesse angesichts der Herausforderung Fachkräftemangel (noch) sind. So neigen (Menschen wie) Organisationen dazu, immer in einem „mehr“ zu denken – mehr Regeln, mehr Angebote, mehr Wachstum, mehr von allem. Daraus resultieren interne Regelwerke, QM- oder Prozesshandbücher, die nicht mehr zu überblicken geschweige denn lebendig zu halten sind. Hier besteht die Chance, wegzukommen von der Beschäftigung mit sich selbst und aufzuräumen, um wieder Luft zum Atmen bzw. für echte Arbeit zu bekommen. Konkret hilft es, regelmäßig die Regeln und Vorgaben der Organisation zu beleuchten und – im Sinne der Methode „Kill a stupid rule“ – nicht (mehr) wirksame Regeln zu streichen bzw. durch wirksame Regeln zu ersetzen. Der zweite Punkt – das Ersetzen – ist wichtig:

Ich bin kein Freund von „Selbstorganisation“ im falschen Verständnis eines „anything goes“. Im Gegenteil: Ich bin aufgrund der „dominierenden Informalität in sozialen Organisationen“ davon überzeugt, dass es gerade in unseren Organisationen mehr Regeln und Vorgaben braucht – aber eben „funktionale Regeln“, die dazu dienen, das „Wie“ der gemeinsamen Zusammenarbeit zu gestalten. Im letzten Beitrag zum „Fachkräftemangel in der Sozialwirtschaft“ habe ich dazu geschrieben, dass es darum gehen muss, funktionale formale Vorgaben zu gestalten, die Sicherheit und Orientierung für Mitarbeiter:innen – unabhängig von ihren fachlichen Qualifikationen – ebenso wie Sicherheit für die Adressat*innen Sozialer Arbeit bzgl. der zu erwartenden Leistungen im komplexen Alltag bieten (siehe auch das SCARF-Modell oben).

Exnovation heißt übrigens nicht die Abkehr von Innovation. Exnovation geht mit Innovation einher und so lässt sich auch aus interner Perspektive darauf schauen, wie interne Prozesse zukünftig anders gestaltet werden können. Spätestens hier rückt – wie Jan Meine hier auf meine kleine Frage bei LinkedIn schreibt – „auch der Einsatz von neuen Ressourcen, wie KI“ in den Blick, die wiederum zur Reduzierung von zeitbindenden, aber wenig wirksamen Aufgaben führen können. So sind – das ist auch hier zu berücksichtigen – Organisationen der Sozialen Arbeit nicht im luftleeren Raum unterwegs, sondern haben (teilweise absurde), durch die Leistungsträger vorgegebene Anforderungen zu erfüllen, die nicht mal eben „exnoviert“ werden können.

„Externe Exnovation“ bezieht sich dann natürlich auf die Angebote und Leistungen von Organisationen der Sozialen Arbeit. Wir werden zukünftig aufgrund des Fachkräftemangels nicht mehr alle Angebote und Dienstleistungen aufrecht erhalten können. Wir werden Angebote einstellen müssen. Das wird auch dazu führen, dass Mitarbeiter:innen das, was sie bislang getan haben, nicht mehr tun können. Und es wird auch dazu führen, dass Adressat:innen bislang vorgehaltene Angebote nicht mehr wahrnehmen können.

Es gilt, Abschied zu nehmen – auch wenn dies schmerzt.

Die Chance im Abschiednehmen sehe ich im Blick auf die Qualität und damit die Wirksamkeit der Angebote der Sozialen Arbeit. So sind, wie von Hohendanner, Rocha und Steinke (2024, 16ff) dargelegt, über die letzten Jahre „ausnahmslos alle Bereiche des sozialen Sektors in absoluten Beschäftigtenzahlen gewachsen“. Sie schreiben weiter, dass „angesichts der steigenden Bedarfe (…) anzunehmen [ist], dass das Beschäftigungswachstum in allen Bereichen des sozialen Sektors bei ausreichend verfügbarem Personal noch deutlich höher ausgefallen wäre“ (ebd.).

Quantität allein ist aber kein Kriterium für Qualität. So besteht jetzt die Chance, das Angebotsportfolio der eigenen Organisation kritisch in den Blick zu nehmen und genau abzuwägen, ob die Leistungen in der bereitgestellten Art und Weise wirksam sind und weiterhin angeboten werden sollten bzw. müssen.

Die Entscheidung darüber kann und darf in Organisationen der Sozialen Arbeit aber nicht allein an monetären Kennzahlen festgemacht werden. Soziale Organisationen sind – sofern sie ihren Auftrag ernst nehmen – weit mehr als ausschließlich auf Profit ausgerichtete Unternehmen.

Wenn es gelingt, Angebote von Organisationen der Sozialen Arbeit hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zu reflektieren, erwächst daraus auch die Chance der Steigerung der Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden.

So ist es eine Binsenweisheit, dass die Arbeitszufriedenheit nicht durch Obstkorb und Kickertische, sondern deutlich stärker durch das Selbstwirksamkeit wächst. Anders gesagt besteht die Chance, weniger die kurzfristige Bedürfnisbefriedigung der Mitarbeitenden in den Mittelpunkt zu stellen, als wirksame Soziale Arbeit zu leisten, die dann zu langfristiger Zufriedenheit aller Beteiligten – Mitarbeitenden wie Adressat:innen – führt.

Chance 7: Kooperation

Florian Acker (Grüße und Danke an der Stelle) bringt über LinkedIn einen spannenden Gedanken ein:

„Durch den Fachkräftemangel wird die soziale Infrastruktur ja nicht mehr in dem Maße bedient werden können, wie wir es bisher erlebt haben. Das bietet insofern die Chance, dass wir uns mit neuen Angebotsformen und neuen Arbeitsweisen auseinandersetzen müssen. Das meint nicht nur, dass wir in Zukunft vermutlich viel stärker auf Kooperationen (mit anderen Leistungserbringern) setzen müssen, sondern wir eben auch zu veränderten Arbeitsweisen mit den Adressaten Sozialer Arbeit kommen müssen. An der einen oder anderen Stelle wird dabei sicherlich auch die positive Erkenntnis entstehen, dass die (erzwungene] Abkehr von paternalistischen Strukturen durchaus sinnvoll sein kann ;-)“

Na gut, das ist mehr als ein Gedanke 😉 Neben der wichtigen Abkehr von paternalistischen Strukturen sozialer Arbeit und den veränderten Arbeitsweisen mit den Adressat:innen will ich hier den Kooperationsgedanken hervorheben:

Die Vorstellung, komplexe Probleme – individuell, organisational, gesellschaftlich und global – mit „der einen“ Lösung in den Griff kriegen zu können, ist absurd (und vielfach widerlegt). Wir brauchen Kooperation, Inter- oder Multidisziplinarität, Zusammenarbeit und KoKreation auf allen Ebenen und damit auch in Organisationen der Sozialen Arbeit. In die Auswirkungen des Fachkräftemangels sind komplex.

Neben den von Florian dargestellten Kooperationsnotwendigkeiten mit anderen Leistungserbringern (dazu hilfreich das Konzept der „Koopkurrenz in der Sozialwirtschaft“ – vgl. Schönig, 2015) sehe ich zusätzlich eine Chance in der Kooperation mit wirklich externen Stakeholdern. Darunter verstehe ich Unternehmen, Anbieter, Netzwerke, Initiativen usw., die nicht genuin der Sozialwirtschaft zuzuordnen sind. Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen vor Ort sind nur ein Beispiel, von dem beide Partner profitieren können. Aber auch die verstärkte Kooperation von Schulen und Hochschulen mit Organisationen der Sozialen Arbeit sind – wie vieles andere – denkbar.

Wiederum gilt es, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und im Sinne einer „open organization“ zunehmend die Systemgrenzen der eigenen Organisation zu öffnen. Das bedarf wiederum der schon angesprochenen Ambidextrie im Denken und Handeln.

Chance 8: Innovation

Klar, wenn einerseits geprüft werden muss, welche internen wie externen Angebote, Prozesse, Arbeitsweisen usw. noch sinnvoll sind, ergibt sich andererseits die Chance durch den Fachkräftemangel, neue Ideen ins Leben zu bringen und damit echte Innovation zu ermöglichen.

Unter Innovation verstehe ich die zielgerichtete Durchsetzung von neuen sozialen Dienstleistungen, wirtschaftlichen, organisationsstrukturellen und -prozessualen sowie sozialen Problemlösungen, die darauf ausgerichtet sind, den:die Zweck:e der Organisation auf eine neuartige Weise zu erreichen.

Aktuell viel diskutierte Innovationen beziehen sich auf die Nutzung digitaler Möglichkeiten in der und für die Soziale Arbeit. Da ist mit Sicherheit enormes Potential, auch wenn berücksichtigt werden muss, dass die Digitalisierung in Organisationen der Sozialen Arbeit besondere Herausforderungen mit sich bringt.

Ebenso interessant sind aber „soziale Innovationen“, die ein neues Miteinander ermöglichen. Ich denke hier an die Stärkung von „caring communities“ oder – im Bereich der stationären Altenhilfe an Konzepte wie die „stambulante Pflege“ und damit die Kombination aus stationärer Versorgung mit betreutem Wohnen, bei dem die ambulante Pflege durch die Personen durchgeführt wird, die auch die stationäre Versorgung anbieten.

Auch hier wieder ein Plädoyer für die Unternehmer:innen in der Sozialen Arbeit. Das sind nicht nur die Menschen, die etwas gründen und sich „selbständig machen“, sondern auch die „Intrapreneur:innen„, die in den Organisationen für neue Gedanken, neue Herangehensweisen und damit auch neue Angebote sorgen.

Chance 9: Echte Diversität leben

Laut einer Studie der Boston Consulting Group (vgl. näher hier) gibt es eine eindeutige Korrelation zwischen Diversität und Innovationsleistung von Unternehmen. Diversität in Unternehmen lässt sich bspw. anhand des Modells der „4 Layers of Diversity“ nach Gardenswartz und Rowe (1998) darstellen, das auch von der Charta der Vielfalt e. V. genutzt wird.

Wenn man jetzt neben der Korrelation von Vielfalt und Innovation berücksichtigt, dass – um dem Fachkräftemangel zu begegnen – Deutschland eine Nettoeinwanderung von 400.000 Personen pro Jahr benötigt und wir einmal von der Utopie ausgehen, dass wir zumindest annähernd in diese Richtung steuern würden, wird deutlich, dass Vielfalt und damit das Thema „Diversity & Inclusion“ auch in Organisationen der Sozialen Arbeit an Relevanz gewinnen wird.

Ja, auch das Thema „Diversity & Inclusion“ führt zur Notwendigkeit ganzheitlicher Veränderungsprozessen, die in Organisationen der Sozialen Arbeit anstehen. Denn eine genaue Vielfaltsanalyse führt nicht in allen sozialen Organisationen zu einem super Ergebnis, „weil wir doch so sozial sind“. Allein der Blick auf die Herausforderungen der konfessionellen Träger bzgl. der verschiedenen Vielfaltsdimensionen reicht aus, um die Notwendigkeiten in diesem Themenfeld zu unterstreichen.

Aber – und darauf will ich hinaus – in dem Thema Diversity liegen eben auch enorme Chancen, die aufgrund des Fachkräftemangels herausgearbeitet werden können.

Chance 10: Techniknutzung in der Sozialen Arbeit

Oben habe ich bereits einmal verlinkt, warum das mit der Digitalisierung in Organisationen der Sozialen Arbeit ein Problem darstellt. Kurz: Digitalisierung führt immer zur Formalisierung der Organisation. Aufgrund u.a. der beruflichen Identität der Professionellen in unserem Sektor („Helfen wollen!“) und der damit nachvollziehbaren Abneigung gegen durch die von der Organisation vorgegebenen Regeln und Vorgaben haben es digitale Anwendungen nicht leicht. Hier geht’s noch einmal zu dem Beitrag.

Jedoch besteht die Möglichkeit (und damit auch die Chance), dass zukünftig aufgrund des Fachkräftemangels die reine Notwendigkeit besteht, digitale bzw. überhaupt technische Tools stärker nutzen zu müssen, um die Arbeit bewältigen zu können.

Neben den Möglichkeiten der Verschlankung von zeitfressenden Prozessen durch (funktionale) digitale Anwendungen ist vor allem der Blick interessant, wie die Technik den Adressat:innen Sozialer Arbeit zugute kommt. Florian spricht in seinem Kommentar auf LinkedIn ja auch die Möglichkeit an, „dass Themen wie ‚Ambient Assisted Living‘ an Bedeutung gewinnen werden.“

Darunter sind technische Assistenzsysteme zu verstehen, die das Umfeld der Adressat:innen Sozialer Arbeit mit Technologien verknüpfen, um den Menschen mit Unterstützungsbedarf mehr Selbstständigkeit zu ermöglichen. Und wenn das Ziel Sozialer Arbeit die Autonomie und Selbstbestimmung der Menschen ist (vgl. Definition Sozialer Arbeit) kann ja nichts dagegen sprechen.

Vielmehr könnte man die These aufstellen, dass bei deutlicher Verbesserung der digitalen und technischen Möglichkeiten die Notwendigkeit sinkt, professionelle Soziale Arbeit wahrnehmen zu müssen, was eine echte Chance im Blick auf den Fachkräftemangel wäre. Ja, logo, das kommt massiv an seine Grenzen wenn man in Betreuungssettings (Kita, stationäre Arbeit usw.) denkt. Aber in Beratungssettings sind die Entwicklungen interessant:

Die neueste Version von ChatGPT – 4o – wirft (zumindest aus meiner in dem Kontext nicht professionellen Brille) die Möglichkeit auf, nicht mehr zum:zur Berater:in zu müssen, sondern Familien-, Paar- und Einzelberatung digital abbilden zu können. Ehrlich gesagt ist das nicht sooooo futuristisch, wie es vielleicht auf den ersten Blick klingt. Mara Stieler zeigt Möglichkeiten hier für die Caritas auf und Emily Engelhardt befasst sich damit sowieso schon lange – deswegen die klare Empfehlung für ihren Blog 😉

Fazit, oder: Fachkräftemangel als Chance für die Soziale Arbeit

Längeres Nachdenken über den Fachkräftemangel als Chance führt auch hier vielleicht zu noch mehr Ideen. Wenn Dir also noch mehr einfallen, lass es mich gerne wissen, dann ergänze und aktualisiere ich den Beitrag.

Deutlich wird aber schon so, dass der Fachkräftemangel bei Änderung der Perspektive und durch das Denken in Möglichkeiten nicht nur die allseits bekannten Herausforderungen, sondern auch Chancen birgt.

Für die Professionellen, für die Menschen in Organisationen der Sozialen Arbeit zeigt sich der Fachkräftemangel als Chance vor allem in der Möglichkeit der Beeinflussung und aktiven Gestaltung von Arbeitsbedingungen.

Die Betrachtung des Fachkräftemangels als Chance aus organisationaler Perspektive zeigt Möglichkeiten, Organisationen der Sozialen Arbeit zu professionalisieren, also Organisationsstrukturen ebenso wie Angebote zu überdenken und neu zu gestalten.

Und für die Soziale Arbeit, den Sektor und die Profession insgesamt kann die Betrachtung des Fachkräftemangels als Chance darin bestehen, der ihr schon in der Corona-Pandemie attestierten „Systemrelevanz“ echte Bedeutung zu verleihen.

Über diese Bedeutung kann dann – hoffentlich – die Möglichkeit bestehen, politische Lobbyarbeit im besten Sinne – für die Menschen – zu betreiben und Forderungen zu stellen. Hohendanner, Rocha und Steinke bringen dies auf den Punkt, wenn sie in ihren „elf Punkten gegen den Kollaps des Sozialen“ (vgl. 2024, 65ff) unter Punkt 11 (ebd., 74) fragen:

„Was ist der soziale Sektor der Gesellschaft wert?“

Neueste Kommentare