Kategorie: New Work

Selbstorganisation ohne Vertrauen ist tödlich

In aktuellen Diskussionen um Arbeit 4.0, New Work oder wie auch immer ist viel von Selbstorganisation zu lesen. Hier kannst Du lesen, warum das mit der Selbstorganisation in Organisationen der Sozialwirtschaft so wichtig, eigentlich aber nicht realisierbar ist, da Selbstorganisation vor allem Vertrauen voraussetzt. Oder funktioniert Selbstorganisation etwa doch?

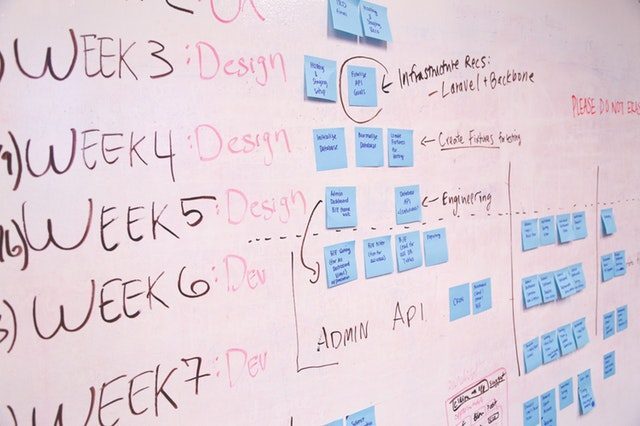

Agiles Projektmanagement in Organisationen der Sozialwirtschaft

Ein kurzes Review zu meinem ersten Lehrauftrag

War was?

Ich bin hundemüde. Hinter mir liegt ein anstrengendes Wochenende. Zwei Tage Seminar mit Studierenden des Master-Studiengangs „Sozialmanagement“ an der EH Freiburg.

Der aufmerksame Leser wird sich denken: Was? Der hat doch gerade erst seinen Abschluss gemacht! Ja, das ist richtig. Gleichzeitig war ich schon länger im Gespräch mit der Studiengangsleitung zur Frage, ob nicht ein Lehrauftrag drin wäre. Dazu hatte ich einfach mal Lust.

Jetzt auch noch Selbstorganisation, oder was?

Im Zuge der Vorbereitung für ein Interview mit einem Geschäftsführer einer stationären Jugendhilfeeinrichtung, der die Führungs- und damit auch Organisationsstruktur der Einrichtung stark nach Prinzipien der Selbstorganisation ausgerichtet hat (Ihr dürft gespannt sein), bin ich von einem Freund (danke Jan) auf eine spannende Frage aufmerksam gemacht worden:

„Werden die Mitarbeitenden, die in selbstorganisierten Settings auch mehr Verantwortung für ihr Tun übernehmen müssen, dafür auch honoriert? Und: Welche Entwicklungsmöglichkeiten ergeben sich für die Mitarbeitenden, wenn „traditionelle“ Aufstiegsmöglichkeiten nicht mehr existieren?“

Je mehr ich über die Frage nachgedacht habe, desto deutlicher wurde mir die damit einhergehende Brisanz, gerade für Organisationen der Sozialwirtschaft!

Hier will ich versuchen, die Vor- und Nachteile von Selbstorganisation im Kontext von Organisationen der Sozialwirtschaft vor dem Hintergrund der, sagen wir mal begrenzt flexiblen, Vergütungs- und Personalentwicklungssysteme im Sozialbereich zu beleuchten.

Coworking als Innovationsraum zur Steigerung der Innovationsfähigkeit sozialer Organisationen

Irgendwie fasziniert mich dieses „Coworking“ ja. Die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit anderen, motivierten, engagierten Menschen, die Wege beschreiten , die (noch) nicht zum Normalen unserer Arbeitswelt gehören. Soloselbständige, Webentwickler, StartUps, zusammen an einem Ort, mit dem Zweck der Vernetzung und dem gegenseitigen Befruchten neuer, guter Ideen.

Die Frage ist, ob und inwieweit die Möglichkeiten des Coworkings auf die „klassische“ Soziale Arbeit übertragen werden können? (zum Unterschied zwischen klassischer Sozialer Arbeit und Social Entrepreneurship könnt Ihr hier einen kleinen Beitrag lesen).

Intrapreneurship leben: Erste Schritte für Soziale Organisationen

Ich habe gerade den Film AugenhöheWEGE gesehen. Zum zweiten mal, in der weißen Version. (nur zur Info, es gibt zwei Versionen, die Ihr beide hier finden könnt).

Die Filme verfolgen das Ziel, eine neue Kultur der Zusammenarbeit, die menschlich und ökonomisch erfolgreich ist, zu zeigen und dadurch zur Diskussion und zum Nachdenken anzuregen.

Menschlich und ökonomisch erfolgreich? Kann das funktionieren? Und wenn ja, wie? Und was hat das mit dem eigentlichen Thema, der Förderung von unternehmerischem Denken in Sozialen Organisationen, zu tun?

Teufelskreis der Sozialwirtschaft: Warum Ehrlichkeit eine echte Alternative ist!

Teufelskreis klingt ja ziemlich übel.

Als Teufelskreis wird ein System bezeichnet, in dem mehrere Faktoren sich gegenseitig verstärken (positive Rückkopplung) und so einen Zustand immer weiter verschlechtern.

Was bitte soll so dramatisch sein, dass es als Teufelskreis bezeichnet werden kann?

Fachkräftemangel: ein echter Teufelskreis!

Ganz klar: Es ist der Fachkräftemangel, der viele Organisationen aktuell schon betrifft und zukünftig verstärkt betreffen wird.

Das ist nicht neu: „Pseudo-Bewerbungsgespräche“ werden geführt, da es niemanden auszuwählen gibt. Einrichtungen müssen schließen, da es einfach keine Menschen mehr gibt, die entsprechend ausgebildet sind. Vor allem aber sinken die Qualitätsstandards, weil es nicht mehr um Professionalität geht, sondern einzig um Sicherstellung der gesetzlichen Pflichtaufgaben.

4 Gründe, warum sich Sozialarbeiter mit Selbstmanagement beschäftigen müssen

Heute mal ein etwas anderer Artikel, der sich mit der Frage befasst, wie Ihr Euch selbst organisiert und ein funktionierendes System für Euer Selbstmanagement aufbauen könnt. Der Beitrag befasst sich weitergehend mit der Frage, warum die Auseinandersetzung mit Eurem Selbstmanagement gerade für Menschen in Sozialen Berufen so wichtig ist.

Dazu vorab und ganz ehrlich: Ich bin in mancher Hinsicht ein Chaot!

Das nervt nicht nur mich ziemlich. Das nervt meine Umgebung, insbesondere meine Familie.

Ich habe viele Ideen im Kopf, habe aber echte Probleme mit der Umsetzung. Und dann habe ich noch Probleme, Dinge zu erledigen, die ich nicht als unmittelbar sinnvoll erachte. Ich fange vieles an und beende wenig. Ich vergesse Namen, Gesichter und Orte, was in meinem Beruf nicht so richtig gut ist.

Aufgrund dieser etwas unstrukturierten Eigenschaften habe ich vor einiger Zeit begonnen, mich mit Fragen des Selbstmanagements zu befassen.

Kurz zusammengefasst: Wie bekomme ich meine Dinge geregelt?

Und ich denke, dass ich einige Tipps gesammelt habe, die auch für Euch und ganz allgemein für Menschen in sozialen Organisationen ganz hilfreich sein könnten. Um zu den Werkzeugen zu gelangen, ist vorab zu fragen, warum Selbstmanagement so wichtig ist.

Warum ist Selbstmanagement für Menschen in sozialen Organisationen so wichtig und was das mit Enten zu tun hat!

Warum die Frage nach der Arbeitszeit in Sozialen Organisationen wichtig ist und wo Ihr Antworten findet

Dem Faktor Arbeitszeit wird – mit Blick auf die Diskussionen zu neuen Formen der Zusammenarbeit – ein enormes Gewicht gegeben:

Arbeit wann und wo man will, schnell noch die Mails am Abend checken, dafür am nächsten Morgen die Kids entspannt in die Kita bringen, gleichzeitig die Fahrzeit zum unregelmäßig besuchten Büro für die Vorbereitung der anstehenden Präsentation nutzen und Termine und Absprachen per Twitter, Facebook und whatever treffen, die komplette Zusammenarbeit so gestalten, dass persönliches Erscheinen nicht mehr notwendig ist. Digitalisierung macht’s möglich.

Und in den Organisationen der Sozialwirtschaft?

Die Beschäftigten geraten in diesen Organisationen schon bei dem wenig innovativen Ansatz der „Gleitzeit“ in Bedrängnis.

Die 14 wichtigsten Kompetenzen für Soziale Arbeit – und was das mit der Zukunft der Gesellschaft zu tun hat

Was haben Kompetenzen für die Soziale Arbeit mit der Zukunft der Gesellschaft zu tun? Und wie beeinflussen sie die Veränderung der Arbeitswelt? Das erfährst Du im folgenden Beitrag!

Die Welt ist verrückt. Welch ein Einstieg.

Wahrscheinlich finden sich viele Menschen, die mich in dieser Einschätzung unterstützen. Wir können uns umschauen, eine 360-Grad-Perspektive einnehmen, wie es so schön heißt. Und wir sehen überall Dinge, die sich unserer „Steuerung” entziehen. Angefangen von unüberschaubaren klimatischen Veränderungen und Wirtschaftskrisen, die für den Einzelnen überhaupt nicht mehr nachvollziehbar sind, bis hin zu den aktuellen Herausforderungen durch Kriege, Demokratiekrisen, KI, Hyper-Digitalisierung und mehr.

Neueste Kommentare