Search Results for: New Work

Die Risiken des Wandels der Arbeitswelt für Organisationen der Sozialwirtschaft

Arbeit 4.0, Wandel der Arbeitswelt, New Work – alles Begriffe, die aktuell zunehmend Raum greifen und auch für Soziale Organisationen immer relevanter werden. Wo aber liegen die Risiken des Wandels der Arbeitswelt für Organisationen der Sozialwirtschaft? Was wäre, wenn alles doch nicht so optimistisch läuft, wie ich mir das manchmal so denke?

Hier ein paar Punkte:

- Leere Kassen?

- Noch mehr befristete Verträge, wenn überhaupt?

- Arbeitsnomaden in der Sozialwirtschaft?

- Qualitätsverfall?

- Jobverlust durch Roboter?

- Und alles nur noch digital?

Etwas dystopisch, vielleicht, aber die Frage ist berechtigt: Welche Risiken birgt der Wandel der Arbeitswelt für Organisationen der Sozialwirtschaft?

Qualitätsmanagement in Sozialen Organisationen, oder: Warum kontinuierliche Verbesserung keinen Sinn macht

Qualitätsmanagement in Sozialen Organisationen wird groß geschrieben. Teilweise ist es verpflichtend, teilweise ist es freiwillig.

Wahrscheinlich beschäftigen sich auch von Euch viele – direkt oder indirekt – mit Fragen des Qualitätsmanagements?

Entweder ihr seid „gezwungen“ Euch damit zu beschäftigen oder ihr seht tatsächlich einen Mehrwert in der Beschäftigung mit Qualitätsmanagement.

Die hinter dem Qualitätsmanagement stehende Frage – wie liefern wir unseren Klienten eine möglichst hohe Qualität mit der Leistung, die wir anbieten – ist ja auch mehr als sinnvoll. Wenn darüber nicht nachgedacht wird, stimmt am System irgendwas nicht.

I have a dream! Oder: Viereinhalb Faktoren meines perfekten Arbeitsplatzes

Online Weiterbildung – Führung in der Sozialwirtschaft

Referenzen

Nachfolgeplanung in sozialen Organisationen

Agile Strategieentwicklung und -umsetzung für Soziale Organisationen

Sieben Gründe, warum Barcamps wichtig für die Entwicklung sozialer Organisationen sind

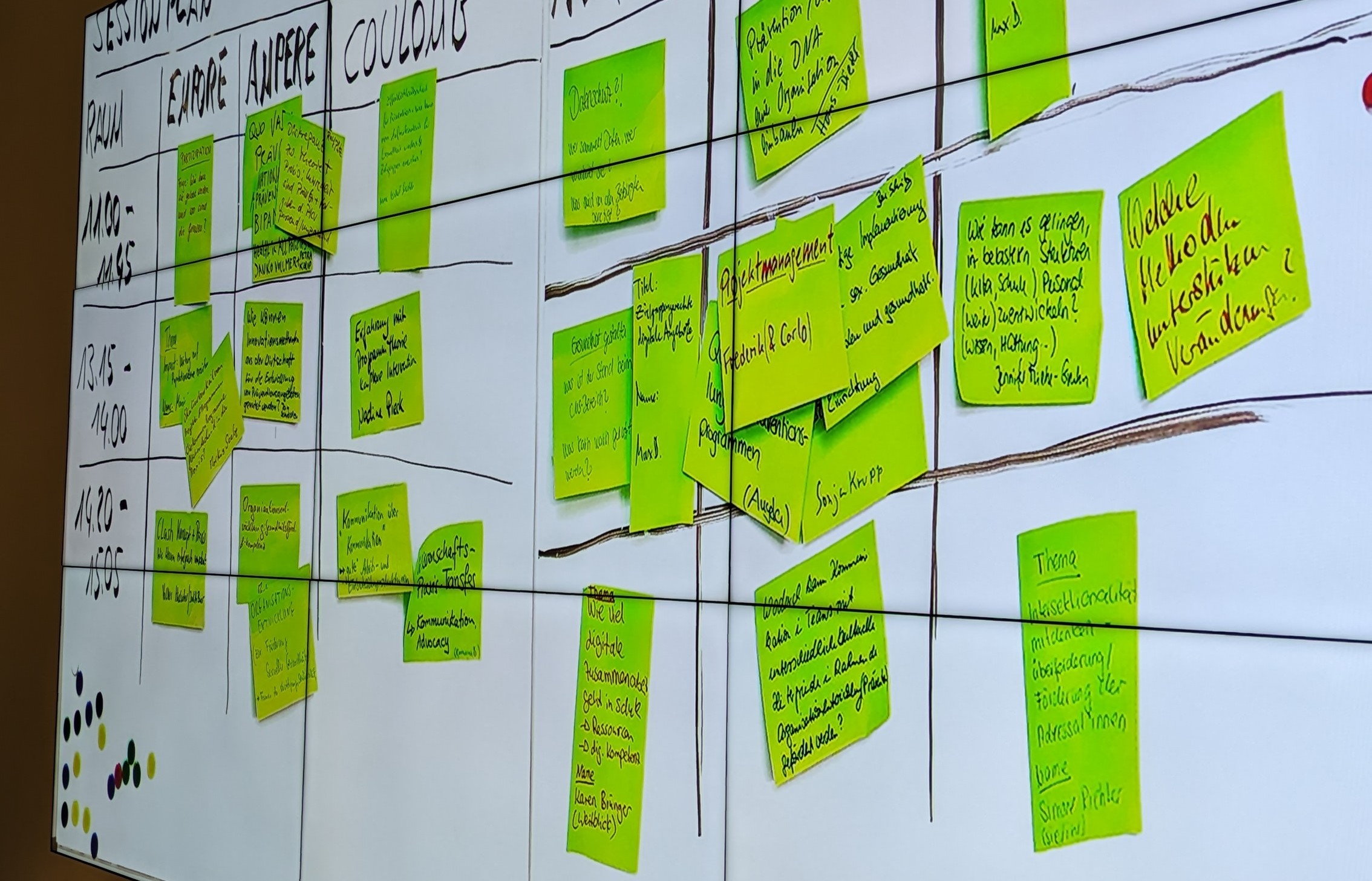

Barcamps sind nichts Neues. Den Ausführungen von Simon Dückert folgend lassen sich erste Ideen dazu bis ins Jahr 1998 zurückverfolgen. Wir waren etwas später dran, aber Sabine und ich haben immerhin im Jahr 2016 das erste #Sozialcamp (unter dem Link mein Review aus 2016) ins Leben gerufen. Und ich bin immer wieder geflasht von der Kraft des Formats Barcamp. Deswegen will ich Dir hier – angelehnt an die Ausführungen in meinem letzten Newsletter – darlegen, warum Barcamps wichtig für die Entwicklung sozialer Organisationen sind.

Aktuell denke ich übrigens wieder darüber nach, ein offenes Barcamp-Format für die Soziale Arbeit ins Leben zu rufen (da das Sozialcamp leider durch Corona ziemlich gelitten hat ;-( Außerdem war ich gerade unterwegs in einer „Barcamp-Woche“. Konkret durfte ich in den letzten Tagen zwei Barcamps moderieren.

Das erste Barcamp der letzten Woche war ein „Semi-Barcamp“ rund um das Thema „Fachkräftemangel“ des Paritätischen Baden-Württemberg, bei dem im ersten Teil am Vormittag ein „klassisches Konzept“ gefahren wurde: Grußworte, Vorstellung eines Best Practice Modells und ein Impuls (den ich zum Thema Fachkräftemangel halten durfte). Der Nachmittag war dann als Barcamp-Format rund um das Thema „Fachkräfte“ konzipiert.

Das zweite Barcamp war ein „reines Barcamp“ ohne explizit vorgegebenes Thema. Es ging um Projektverzahnung, Vernetzung, die Generierung neuer Ideen und Ansätze usw., initiiert vom Verband der Privaten Krankenversicherungen.

Warum Barcamps nicht „auch“ in der Sozialwirtschaft ankommen sollten…

Barcamps sind in den letzten Jahren auch in unseren „eher klassischen Branchen“ angekommen sind. Hier bspw. beim DRK, hier bei der Caritas in Freiburg oder hier als digitales Barcamp bei der Diakonie. Das sind nur einige Beispiele, es gibt viel mehr.

Aber aus meiner Sicht macht dieses „auch“ eigentlich keinen Sinn, denn:

Barcamps und ähnliche Formate wie bspw. „Open Space“ sollten nicht „auch in der Sozialwirtschaft“ ankommen.

Wir sollten uns vielmehr darüber wundern, dass es in unseren Kontexten überhaupt noch „klassische Konferenzformate“ gibt!

Ja, diese klassischen Formate haben auch (noch) ihre Berechtigung, aber wenn man sich ein paar der Vorteile von offenen Konferenz- oder Barcamp-Formaten anschaut, wird es sehr deutlich.

Dazu macht es Sinn, sich die Vorteile von Barcamps in der Sozialwirtschaft vor Augen zu führen.

Vorteile von Barcamps in der Sozialwirtschaft

1. Partizipation und Mitgestaltung:

Barcamps zeichnen sich durch ihre offene Struktur aus, bei der die Teilnehmer:innen zu Teilgeber:innen werden und damit aktiv an der Gestaltung des Programms teilnehmen. Statt vordefinierter Vorträge und Workshops können die Teilgeber:innen selbst Themen, Fragen, Ideen… einbringen. Und wo, wenn nicht in sozialen Organisationen, wird Partizipation besonders groß geschrieben? Das gilt übrigens nicht nur für die Partizipation(swünsche) der Mitarbeiter:innen. Vielmehr wird auch von den Klient:innen aktive Beteiligung und Eigenverantwortung erwartet, da Soziale Arbeit ja genau darauf abzielt: Förderung von Autonomie und Selbstbestimmung. Autonomie und Selbstbestimmung aber findet in klassischen Settings kaum statt.

2. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit:

Herkömmliche Veranstaltungen haben oft ein sehr starr vorgegebenes Programm. Barcamps hingegen haben zwar auch einen Zeitplan (45 minütige Sessions). Sie sind aber inhaltlich flexibel und können sich damit an aktuelle Themen, Bedürfnisse und Interessen der Teilgeber:innen anpassen. Und gerade in der Arbeit mit Menschen ist Flexibilität und die Notwendigkeit, schnell auf Veränderungen zu (re-)agieren, im Alltag Standard. Warum nicht auch in Veranstaltungsformaten?

3. Vielfalt an Themen und Perspektiven:

Da bei Barcamps die Teilgeber:innen die Themen bestimmen, sind die Veranstaltungen inhaltlich enorm divers. Dies fördert den interdisziplinären Austausch und ermöglicht den Teilgeber:innen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Und wo, wenn nicht in der Sozialwirtschaft, ist Diversität – themenbezogen, aber noch vielmehr bezogen auf die Menschen – hoch relevant?

4. Netzwerken und Beziehungen:

Barcamps bieten viel Gelegenheit zum Netzwerken. Die informelle Atmosphäre, das „Barcamp-Du“ und die Möglichkeit, sich aktiv in Diskussionen einzubringen, erleichtern es, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Beziehungen zu vertiefen. Netzwerk-, vor allem aber Beziehungsgestaltung...muss ich nicht vertiefen, oder?

5. Geringe Kosten:

Barcamps sind oft kostengünstiger als herkömmliche Konferenzen. Man muss keine Referent:innen bezahlen (auch wenn eine Moderation von außen hilfreich ist, you can call me ;-), Man muss die Räume nicht wahnsinnig technisch ausstatten usw. Vielmehr leben Barcamps zum einen von der Partizipation der Teilgeber:innen (s.o.) und zum anderen vom „Werkstattcharakter“, dem „Unfertigen“, dem Gestaltbaren. Und weniger Kosten…muss ich nicht vertiefen, oder?

6. Informelle Atmosphäre:

Herkömmliche Veranstaltungen sind oft sehr „förmlich“, während Barcamps eine entspannte, „informellere“ Atmosphäre bieten. Und falls Du an der Stelle Lust hast, kannst Du meinen Beitrag zur „dominierenden Informalität in sozialen Organisationen“ lesen. Hier, in Barcamps, ist die Informalität hochgradig funktional (was bei dominierender Informalität in der Gestaltung der Zusammenarbeit nicht immer der Fall ist).

7. Wissensaustausch und Lernen:

Die offene Natur von Barcamps fördert den Wissensaustausch und das gemeinsame, selbstbestimmte Lernen. Die Teilgeber:innen profitieren von den Ideen und Erfahrungen der anderen und in kurzer Zeit entsteht Verbindung, Verbundenheit und persönliche ebenso wie inhaltliche Netzwerke. Und das (neues) Lernen für Menschen in und soziale Organisationen insgesamt wichtig ist, kannst Du bspw. hier nachlesen.

Warum Barcamps die Möglichkeit zum Umgang mit der VUCA-Welt sind

Was mich aber über all diese Punkte hinaus am Meisten fasziniert, ist die Möglichkeit, wie es in Barcamps gelingt, mit der uns alle beschäftigenden Komplexität umzugehen.

Durch all die oben genannten Aspekte und Vorteile wird es möglich, komplexe Fragen so anzugehen, dass nicht unterkomplexe Antworten gegeben, sondern die Welle der Komplexität gemeinsam gesurft wird. Denn:

Für fast alle Fragen, die Soziale Organisationen, Bildungseinrichtungen, Verwaltungen… aktuell bewegen (Fachkräftemangel, KI, Klima, Krieg, Einsparungen und Co.) gibt es nicht die eine richtige Antwort.

Vielmehr sind diese Fragen nur gemeinsam, interdisziplinär und sektoren- bzw. innerhalb von Organisationen bereichsübergreifend anzugehen.

Komplexität zu bewältigen braucht Tests und Experimente.

Es ist auszuprobieren, es ist gemeinsam zu experimentieren, wie eine bessere Zukunft gestaltet werden kann.

Und aus den Ergebnissen, die in den Sessions der Barcamps entstehen, lassen sich genau diese „Experimente“ gestalten:

- Es können sich neue Netzwerke ergeben – bspw. zum Thema „Nutzung von KI in der eigenen Organisation“.

- Es können konkrete Lösungen erarbeitet werden – bspw. für spezifische Fragen.

- Es kann aber auch ganz einfach Austausch stattfinden, der – vielleicht – im Sinne der Serendipität – zu neuen, bislang nicht gedachten Ideen und Lösungen führt.

Organisationsinterne Barcamps

Barcamps werden in den meisten Fällen entweder ganz offen angeboten (bspw. das Sozialcamp von damals…) oder häufig durch Verbände initiiert, die ihre Mitgliedseinrichtungen zu bestimmten Themen zusammenbringen wollen (siehe die Beispiele oben).

Es ist aber nicht nur möglich, sondern auch hochgradig sinnvoll, ein Barcamp innerhalb der eigenen Organisation – bspw. als Alternative zu einer klassischen Klausur – zu organisieren. Hilfreich dazu ist es, ein paar Schritte zu beachten:

- Interesse wecken: Mitarbeiter:innen über die Idee und Grundanliegen eines Barcamps informieren um ihr Interesse zu wecken.

- Organisationsteam bilden: Ein Team zusammenstellen, das die Veranstaltung planen und koordinieren kann.

- Rahmenbedingungen schaffen: Einen geeigneten Ort und Zeitpunkt festlegen sowie die notwendige technische Ausstattung sicherstellen.

- Teilnehmer einbinden: Die Mitarbeiter:innen dazu ermutigen, Themen für das Barcamp vorzuschlagen und abzustimmen, um eine relevante Agenda zu erstellen.

- Kommunikation fördern: Die Teilgeber:innen aktiv dazu ermutigen, ihre Ideen und Meinungen während der Veranstaltung zu teilen.

- Dokumentation: Alle Ergebnisse dokumentieren (und im Nachgang aufbereiten).

- Feedback sammeln: Nach dem Barcamp Rückmeldungen sammeln, um Verbesserungen für zukünftige Veranstaltungen zu identifizieren.

Eine richtig gute Anleitung zur Organisation von einem Barcamp findet sich übrigens im lernOS Barcamp Leitfaden. Das lohnt sich wirklich.

Zukunft ermöglichen, oder: Warum Barcamps wichtig für die Entwicklung sozialer Organisationen sind

Auch wenn die Ausführungen für viele wahrscheinlich nicht besonders neu waren oder manche von Euch vielleicht schon Barcamps besucht haben, finde ich es relevant, immer mal wieder darauf zu verweisen, dass es Wege gibt, anders an übergreifende oder auch organisationsinterne Herausforderungen heranzugehen.

Und die Herausforderungen, die es heute und in Zukunft zu bewältigen gilt, sind enorm. Entsprechend plädiere ich hier, als eine Option, für die Barcamp-Methode.

Barcamps aber sollten keine exotischen „Experimente“ sein, sondern vielmehr zum Standardformat für Veranstaltungen werden, die zur Ermöglichung der Zukunft anregen.

Ach ja, im Kleinen, im Team oder auch in organisationsinternen Netzwerken, lohnt sich auch ein Blick auf die Methode des „Lean Coffee“, um gemeinsam an neuen Ideen und der Entwicklung der Organisation zu arbeiten.

Mein OKR-Set bis Dezember 2023

What??? Ein OKR-Set und das bis Dezember 2023 bzw. bis zum Ende des Jahres? Manchen OKR-Profis wird es wahrscheinlich die Haare aufstellen, aber ich muss irgendwie realistisch an meine Entwicklungen rund um IdeeQuadrat rangehen. Denn:

Mein Alltag frisst mich auf.

Und – so zumindest mein Verständnis von OKR – der Alltag gehört nicht in die OKR. Die OKR sind dafür da, meine strategischen Entwicklungen voranzutreiben.

Das kann man anders sehen, je nach Autor:in und Verständnis. Für mich zeigt sich aber, dass es überhaupt wichtig ist, meine Strategie – in kleinen Schritten – zu verfolgen (entsprechend gab es schon länger keine wirkliche Strategieplanung). Ich muss kleinere Brötchen backen, als ursprünglich geplant. Aber besser kleine als keine Brötchen.

Vielleicht stehst Du aber gerade vor der Frage, wovon ich überhaupt spreche? OKR??? OKR ist das Framework, das ich zur Strategielplanung und -umsetzung nutze (bzw. zu nutzen versuche). OKR heißt Objectives and Key Results. Und hier findest Du nähere Infos dazu, falls es Dich (vielleicht auch für Deine Organisation) interessiert.

Vorab noch einmal eine kurze Darlegung, wie ich meine OKR für mich strukturiere.

Meine Struktur der OKR

In meiner letzten Strategieplanung und den Veröffentlichungen dazu (hier ein Einblick) findest Du noch die Überlegung, meine Objectives nach Fokusbereichen zu untergleidern.

Fokusbereiche waren a) New Social Work (mein Kerngeschäft bzw. meine Aktivitäten und Angebote rund um die Organisationsentwicklung sozialer Organisationen, außerdem Fragen zum Geschäftsmodell, Marketing, Wertversprechen und Co.), b) New Social Learning (Aktivitäten zum Aufbau von offenen und internen Weiterbildungsangeboten), die ich mit IdeeQuadrat realisieren will), c) New Social Projects (Angebot zur Begleitung von Organisationen bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von Projekten und neuen Dienstleistungen und d) Private (meine persönliche Entwicklung im Rahmen der Selbständigkeit). Zu jedem Bereich habe ich versucht, jeweils ein Objective mit entsprechenden Key Results zu definieren.

Kurz: Das System hat nicht funktioniert. Es war zu viel, neben Arbeit, Familie und dem, was sich irgendwie Leben nennt.

Entsprechend werde ich mich bis Ende des Jahres auf ein OKR-Set fokussieren und darüber versuchen, mich zu beschränken und realistisch zu bleiben. Denn, das haben die letzten Wochen eindrücklich bewiesen:

„Leben ist das, was passiert, während Du andere Pläne machst.“

OKR-Set August – Dezember 2023

Objective: Ich habe einen vollständig automatisierbaren Online-Kurs entwickelt und eingeführt.

KR1: Abschluss der Entwicklung und Bereitstellung aller Kursmodule bis zum festgelegten Stichtag.

KR2: Sicherstellung einer positiven Nutzererfahrung (UX) durch die Durchführung von Usability-Tests mit mindestens 10 potenziellen Teilnehmern und einer Bewertung von mindestens 4 von 5 Punkten.

KR3: Implementierung einer automatisierten Test- und Qualitätskontrollstrategie, um sicherzustellen, dass der Kurs reibungslos funktioniert und Fehler minimiert werden.

KR4: Bereitstellung einer klaren und verständlichen Anleitung für die Teilnehmer, um sicherzustellen, dass sie den Kurs problemlos nutzen können.

Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie es mit IdeeQuadrat zum Ende des Jahres aussieht, ich werde berichten…

P.S.: Im Beitrag zu den Objectives and Key Results findest Du auch ein OKR Canvas, das ich zur Entwicklung auch meines OKR-Set genutzt habe.

Neueste Kommentare